私たち技術系職員の研修の場として、毎年秋に開催されている「東北地区技術職員研修」。

平成27年度の今回は、岩手大学が当番校でした。

平成27年度東北地区国立大学法人等技術職員研修

- 日時 : 平成27年9月16日(水)~18日(金)

- 場所 : 岩手大学工学部復興祈念銀河ホール、工学部ものづくり協創工房 他

- 内容 : 講義、技術発表(口頭発表、ポスターセッション)、技術情報交換会、実技

岩手大学での開催は6年ぶり。

(※前回は平成21年度。)

技術部には、工学系技術部のほか農学系技術部と情報技術部がありますが、3つの技術部が協力して研修計画を練りました。

今回、準備や運営についての役割分担は、各技術グループごとに行うこととしました。

以下、写真と共に担当者からのコメントを紹介します。

【口頭発表】

(担当:化学・生命技術グループ)

口頭発表では、聴講の参加者に研修の一環として座長と計時を担当していただきました。

発表者数と聴講者数の関係から、一人の発表者を一人の座長が担当するという変則的な方法をとりました。

そのため、専門性を無視した組み合わせとなりましたが、お陰様でスムーズに進行し終えることができました。

また会場からは、活発な質疑がありました。

(by 口頭発表担当H)

【ポスターセッション】

(担当:機器分析技術グループ)

ポスター発表も研修の一環ということで、新たな試みとして、他の発表者ともディスカッションできるよう、個別にコアタイムを設定しました。

ところが、ふたを開けてみると、「全員がコアタイム」状態になってしまいました・・・。

ポスターボードにコアタイムを掲示すればよかったかも・・・。

でも、「全員がコアタイム」ということは、活発なディスカッションが行われたということですよね!?

皆様、ご協力ありがとうございました。

(by ポスター発表担当N)

【実技:電気自動車の分解・組立】

(担当:ものづくり技術グループ)

電気自動車の分解組立の実習では、自動車と機械要素の確認、分解・組立作業、確認作業に関する実習とその教材・実習内容についての検討を行いました。

今回の実習では、組立時の“力加減”をつかむ訓練など、新しい実習内容を試験的に行い、ご好評とご意見を頂戴しました。

それは受講者の技術習得だけでなく、今後の学生実習の改善に繋がるものとなりました。

(by 電気自動車実技担当T)

【実技:地域貢献向けラジオの製作/センサネットワークの基礎】

(担当:電気情報技術グループ)

午前中は、「地域貢献活動向けラジオの製作」というテーマで実習を行いました。

前半は、地域貢献のイベント主催者という立場で部品セットの準備(ハンダ付け等)を行い、後半はイベントの参加者という立場でラジオの組み立てを行ってもらいました。

午後は場所を移し、「センサネットワークの基礎」ということでArudinoマイコンとZigBee無線モジュールを使用してセンサネットワークを構築しました。

4人グループになって行う研修で、色々とトラブルもありましたが、無事ネットワークを構築するところまで終えることができました。

(by ラジオ&センサネットワーク実技担当N)

各グループごとに、研修をよりよいものにしようと様々な工夫がなされていたようですね!!

と、ここまでは準備する側の紹介でしたが・・・

農学系技術部担当の実技に、工学系技術部から参加したメンバーもいました。

その参加レポートもあわせて紹介します。

【実技:都市近郊型圃場管理のフィールド技術/中山間地域(産業動物)フィールド技術】

(担当:農学系技術部)

午前中は、滝沢農場にて水田や果樹園などで栽培されている農産物の紹介のあと、農場で収穫されたブルーベリーの加工実習を行いました。

写真は、滝沢農場開設以来40数年の間肥料を与えていない実験水田の様子です。

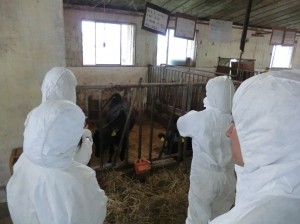

午後は、御明神牧場にて牧場の管理および防疫対策についての説明のあと、牛舎内の見学を行いました。

写真は、防疫のために使い捨て紙つなぎを着用した参加者と牧場で生まれた子牛の様子です。

(by 研修参加者・工学系S)

多くの方々にご協力いただき、無事3日間の研修を終えることができました。

ありがとうございました。

限られた時間ではありましたが、参加された皆さんにとって有意義な研修だったと感じていただけたなら、当番校としてはひと安心です。

Written by mito

(2015.9.28)