2023年9月7日(木)~8日(金)に、熊本大学黒髪キャンパス南地区で開催された「2023年度 機器・分析技術研究会」にて、本学理工学系技術部から2名が口頭発表を行いました。

口頭発表

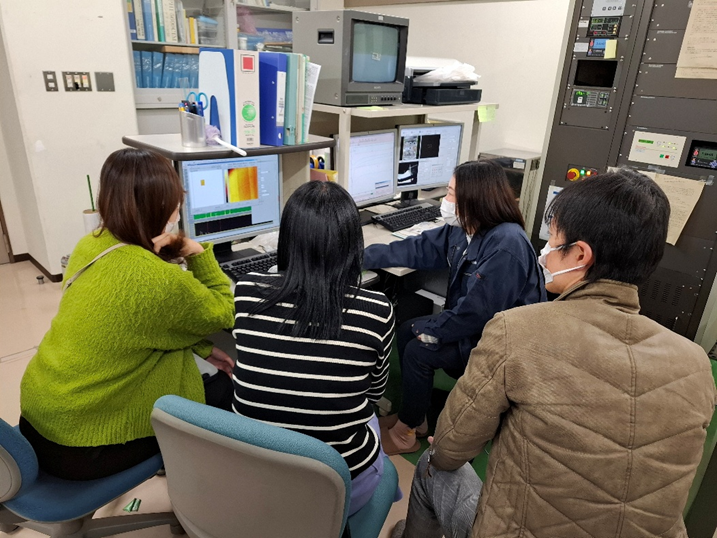

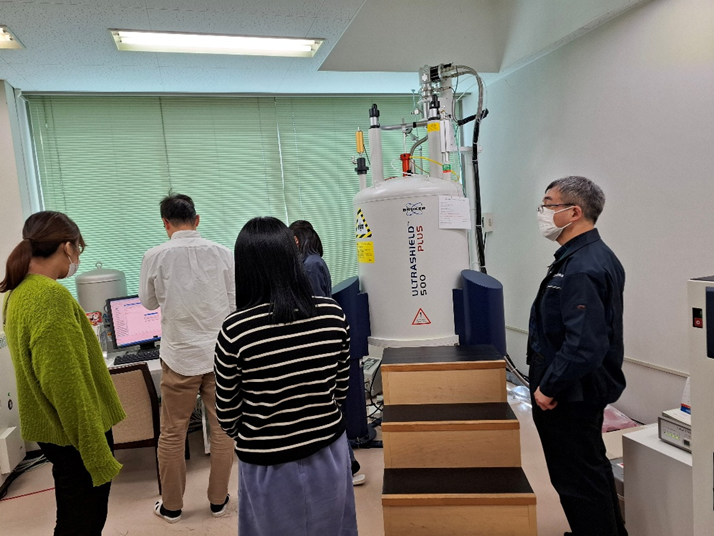

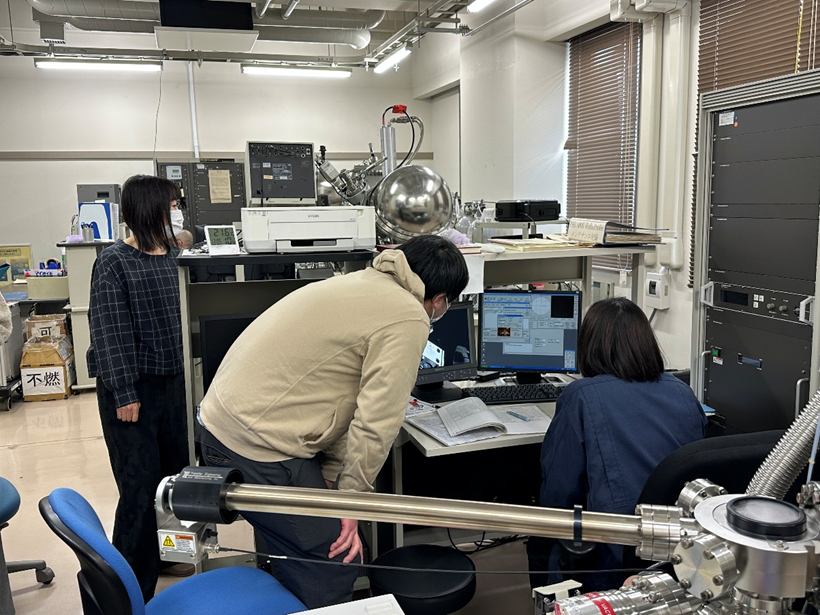

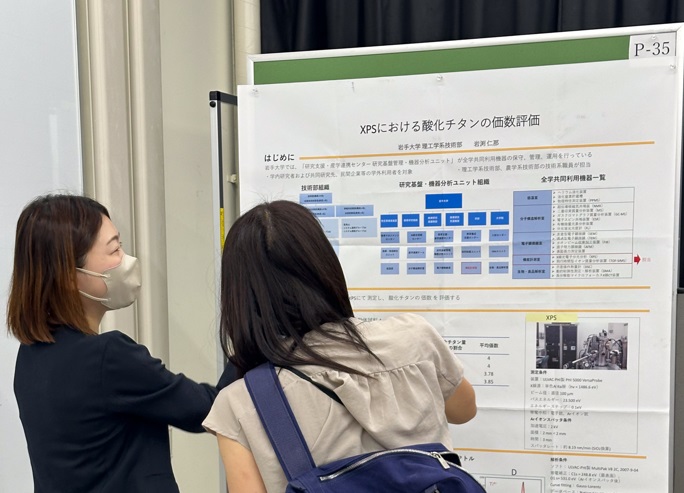

「電子スピン共鳴装置の技術習得」

機器分析技術グループ 吹上菜穂技術専門職員 (写真左)

(概要)電子スピン共鳴装置(ESR)は物質に含まれる不対電子が持っている電子スピンの共鳴現象の磁気エネルギーを検出する装置である。電子スピンがゼーマン分裂を生じ、その分裂と等しいエネルギー差のマイクロ波を照射すると、平衡状態のスピンがそのエネルギーを吸収して反平行状態に反転する。この現象を電子スピン共鳴と呼ぶ。本研究会では、ESRの知識や操作技術の習得について報告した。

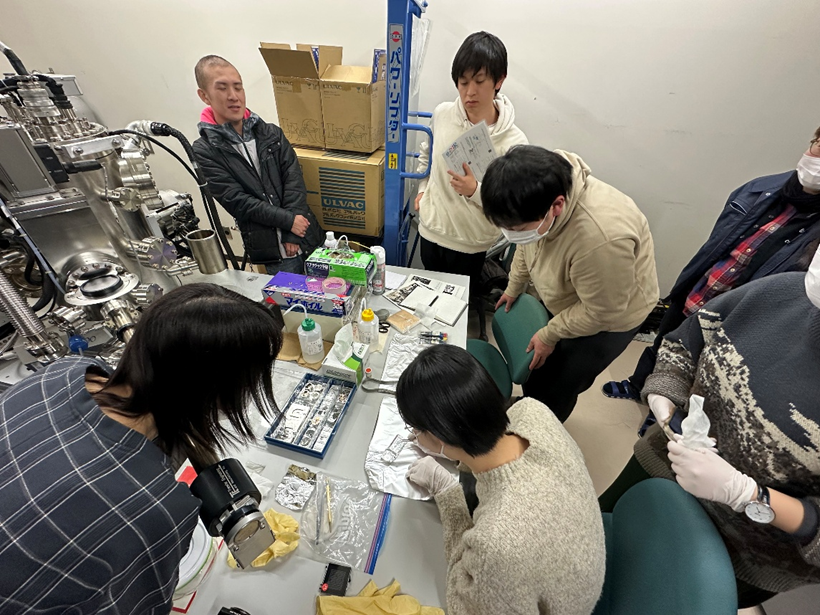

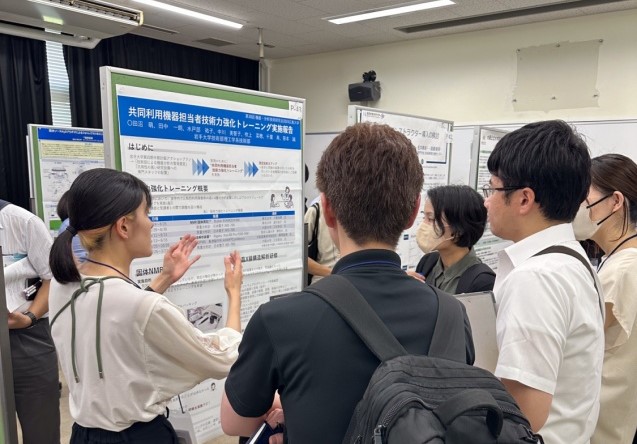

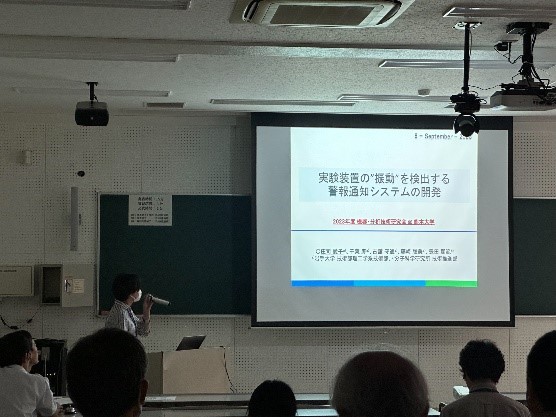

「実験装置の振動を検出する警報通知システムの開発」

電気電子通信技術グループ 庄司愛子技術職員 (写真右)

【共著者】 千葉 寿 a)、古舘 守通 a)、藤﨑 聡美 a)、豊田 朋範 b)

a)岩手大学 技術部理工学系技術部、b)分子科学研究所 技術推進部

(概要)WAN-WANシステム(詳細は後述)の活用事例として、真空ポンプをはじめとする実験装置の“振動”を検出し、異常時に警報通知するシステムの開発を行った。振動センサーとWAN-WAN基本モジュール間の信号入力部の回路設計を工夫することで、振動由来の信号の検出とWAN-WANシステムの通知動作を可能にした。

どちらも質問や意見がたくさん寄せられ、興味を持っていただけたと感じました。

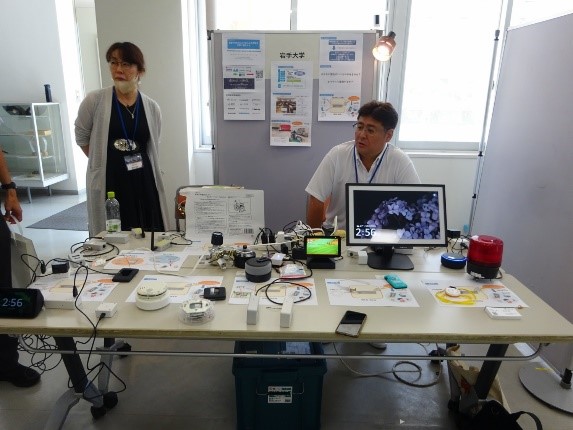

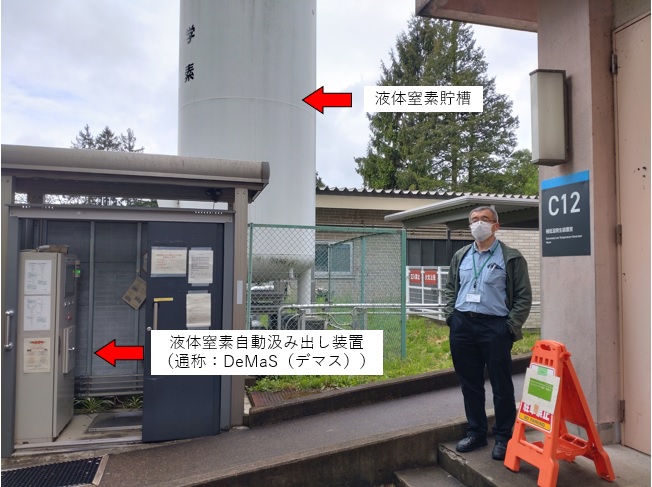

企業展示ブースでは、岩手大学と分子科学研究所の技術職員チームが連携して開発している緊急情報・警報広域周知システム(Wireless Alarm Network for Wide Area Notification:通称WAN-WAN)の展示が行われました。プロジェクトの代表を務める千葉寿技術室長はじめ、プロジェクトチームの藤﨑聡美技術専門員、古舘守通技術専門員がWAN-WAN機器の紹介とデモンストレーションを行いました。多くの参加者にご覧いただき、大変好評を得ました(以下写真)。

また、今回の研究会ではWAN-WANの活用事例として、分子科学研究所・鳥取大学・岩手大学が口頭発表・ポスター発表で紹介した機器も併せて展示が行われました。詳細はこちらのページおよび以下よりご覧ください。

● 2023年度 機器・分析技術研究会HP

https://www.irec.kumamoto-u.ac.jp/kiki2023/

● 警報システムHP

https://wan-wan.tech.iwate-u.ac.jp/

Written by R5機器・分析技術研究会参加者一同

(2023.10.17)