2024年9月18日から9月20日まで、東北大学青葉山北キャンパスにて行われた「東北地区国立大学法人等技術職員研修」に参加しました。スキル向上を目的としており、3日間にわたって特別講演、ポスター、実技研修、口頭発表が行われました。

今回、 理工学系技術部からは以下の5名が参加しました。

・米倉達郎 技術専門職員(フル参加、ポスター発表あり)

・佐々木大輝 技術職員(フル参加)

・眞野航 技術職員(フル参加)

・千葉寿 室長(口頭発表のみ)

・藤崎聡美 室長(聴講のみ)

1日目: 特別講演

1日目は、特別講演から始まりました。

最初に、東北大学 片山知史教授による「地球温暖化とこれからの海洋観測」という講演がありました。この講演では、地球温暖化が水産資源にどのような影響を与えるのか、また海洋観測で得られたデータをもとに、水産資源との関連性をどう判断すべきかが詳しく解説されました。

続いて、東北大学 原田昌彦教授による「食・農領域でのNanoTerasu利活用に向けた東北大学農学研究科の取り組み」についての講演が行われました。 2024年4月に運用が開始された最新放射光施設NanoTerasuを用いて、食材の構造を分析し、その美味しさを科学的に評価するという試みが紹介されました。

ポスター発表

午後のポスター発表では、11のテーマが紹介されました。各校が技術的な課題を発表し合う場となり、最新の技術や課題解決の方法など、貴重な情報交換の機会となりました

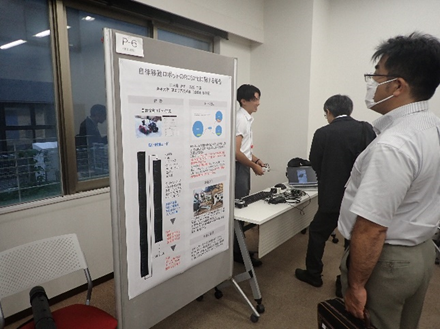

岩手大学理工学系技術部からは、米倉達郎技術専門職員が「自律移動ロボットROS2化に関する報告」を発表しました。自律移動ロボットの最新技術への対応や、ROS2(ロボット優遇システム)の活用による効率化について紹介し、他の参加者からも大きな関心が集まりました。各校の多様な技術の知恵が垣間見え、有意義なセッションとなりました。

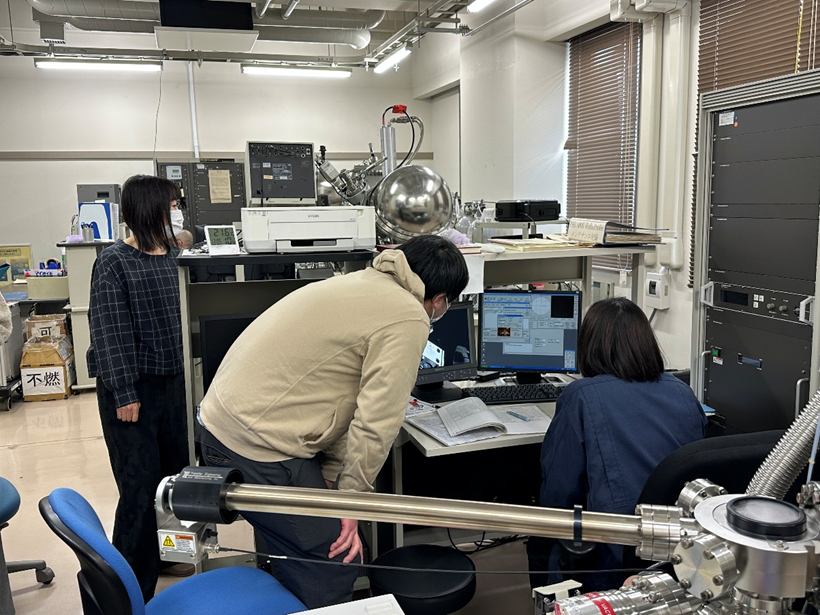

ポスター発表をする米倉技術専門職員

ポスター発表をする米倉技術専門職員

2日目: 実技研修

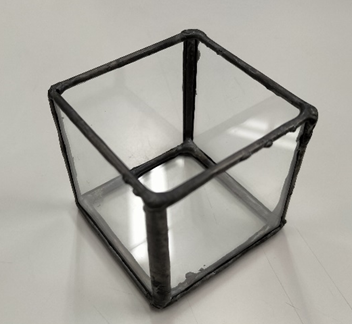

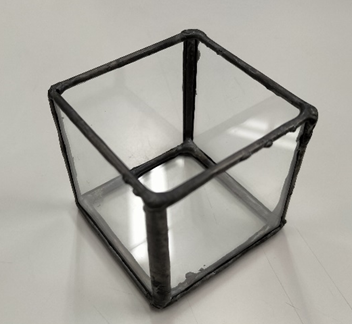

「ハンダ溶接で製作するガラス容器」

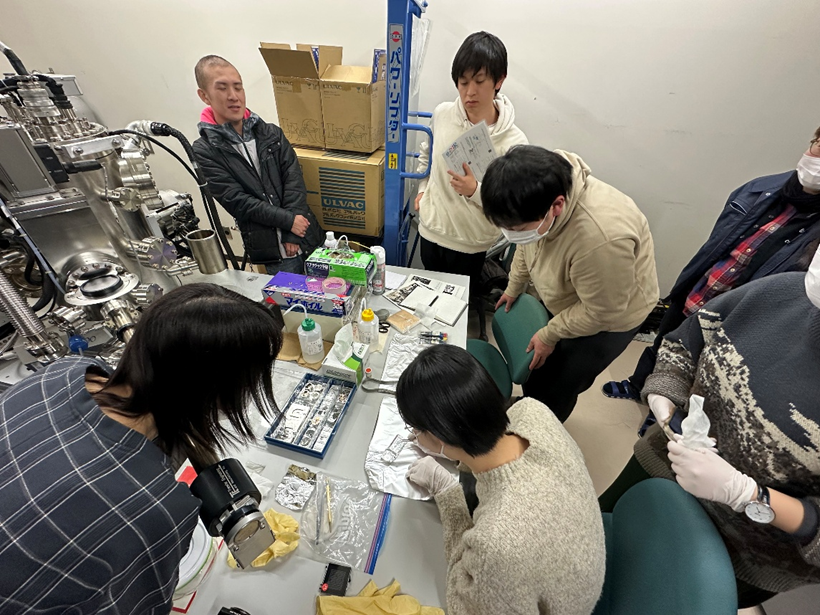

2日目は、実技研修が行われました。まず「ハンダ溶接で製作するガラス容器」というテーマで、東北大学硝子機器開発・研修室の指導のもと、ガラス加工に挑戦しました。参加者は米倉、眞野の2名です。

この研修では、ガラス板をカットし、接合部に銅板テープを貼り、ハンダで溶接するという手順でガラス容器を製作しました。ガラス板を真っ直ぐにカットするだけでも難しく、細かい技術が要求されました。さらに、最後にはガラス管を使ってビーカーを製作する様子も見学し、ガラス加工の奥深さを実感しました。

特に印象に残ったのは、ガラス加工が「一発勝負」の作業であり、少しのミスが大きな失敗につながる点です。作業においては非常に集中力が必要で、半日を限界とするほど神経を使う作業だという話も聞かれました。研修を担当していただいた東北大技術職員のお話では、採用後の2年間は、ひたすらガラス加工の練習に打ち込んだというエピソードからも、技術の習得がまさに職人技であることを痛感しました。

ガラス加工研修を受ける眞野技術職員と米倉技術専門職員

ガラス加工研修を受ける眞野技術職員と米倉技術専門職員

出来上がったガラス容器

出来上がったガラス容器

「様々な加工技術の基礎~汎用旋盤コース~」

続いて、佐々木が参加した「様々な加工技術の基礎~汎用旋盤コース~」の研修では、ドアベルの作製に挑戦しました。この研修では、汎用旋盤を使って真鍮の丸棒を半球形に加工し、バンドソーを使って木材を加工して、ベルを吊るすためのフレームを製作しました。

特に印象的だったのは、木材のフレームの裏に焼き印で自身の名前を刻む体験でした。このような工芸品作りの工程は、普段の業務で経験することが少なく、新たな旋盤の使い方を学ぶことができた点が非常に貴重でした。旋盤の技術を実際のものづくりに応用する機会として、とても有意義な研修となりました。

旋盤加工で作ったベル椀

旋盤加工で作ったベル椀

完成したドアベル

完成したドアベル

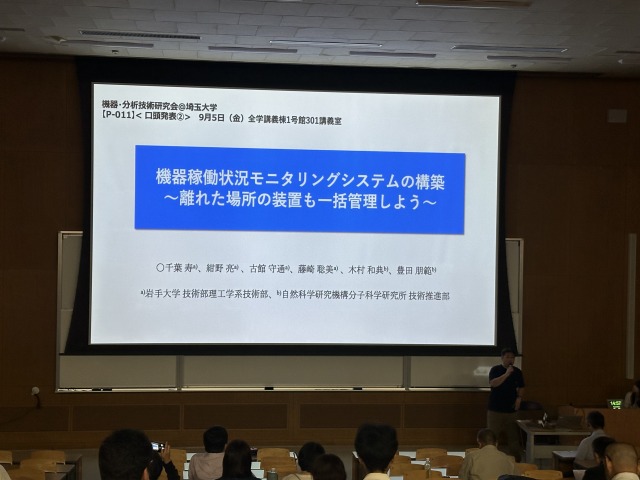

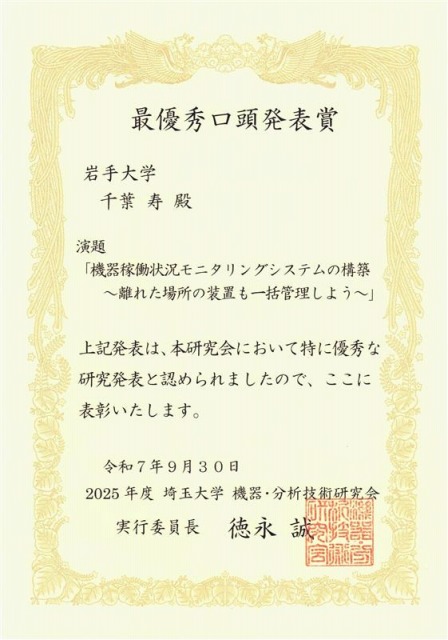

3日目: 口頭発表

3日目は、8つのテーマにわたる口頭発表が行われました。各校の技術職員が、それぞれの分野で取り組んでいるプロジェクトや技術革新について発表し合いました。

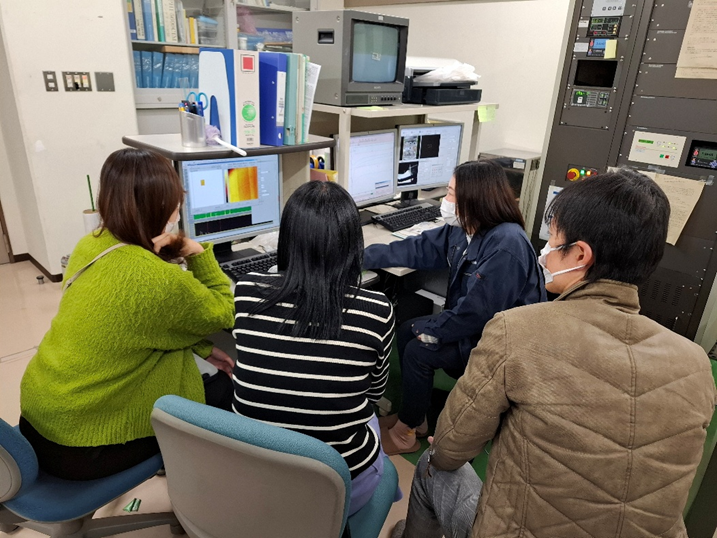

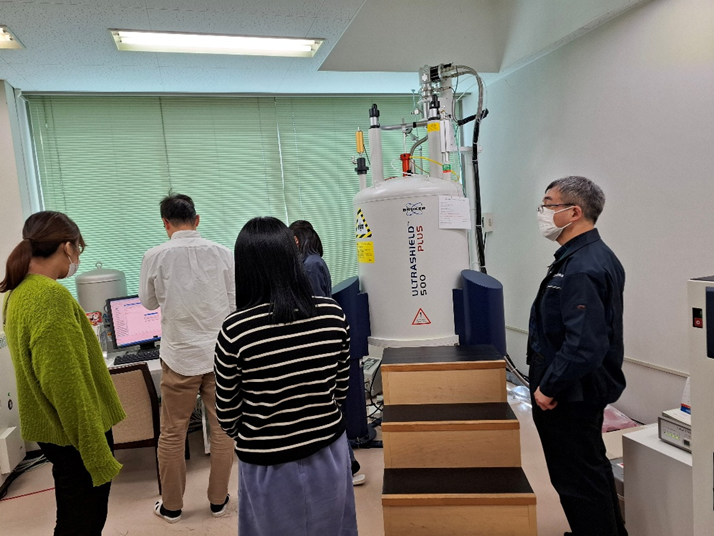

岩手大学理工学系技術部からは、千葉寿室長が「あらゆる装置をDX化~トラブルの発生をスマホ等に通知する~」というテーマで発表しました。DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用し、装置のトラブルが発生した際にスマホなどに即座に通知が届く仕組みを構築する取り組みについて説明し、他校の参加者からも注目を集めました。

今回の発表会では、各校が取り組む技術的なイノベーションに加え、身近な問題を解決するための工夫や、組織の活動紹介なども行われ、非常に有意義な情報交換の場となりました。技術の進化だけでなく、日常の業務改善にも役立つ知識を得られた貴重な機会でした。

口頭発表をする千葉室長

口頭発表をする千葉室長

技術研修の成果発表をする佐々木技術職員

技術研修の成果発表をする佐々木技術職員

Written by 東北地区研究参加メンバー D&W

(2024.10.16)