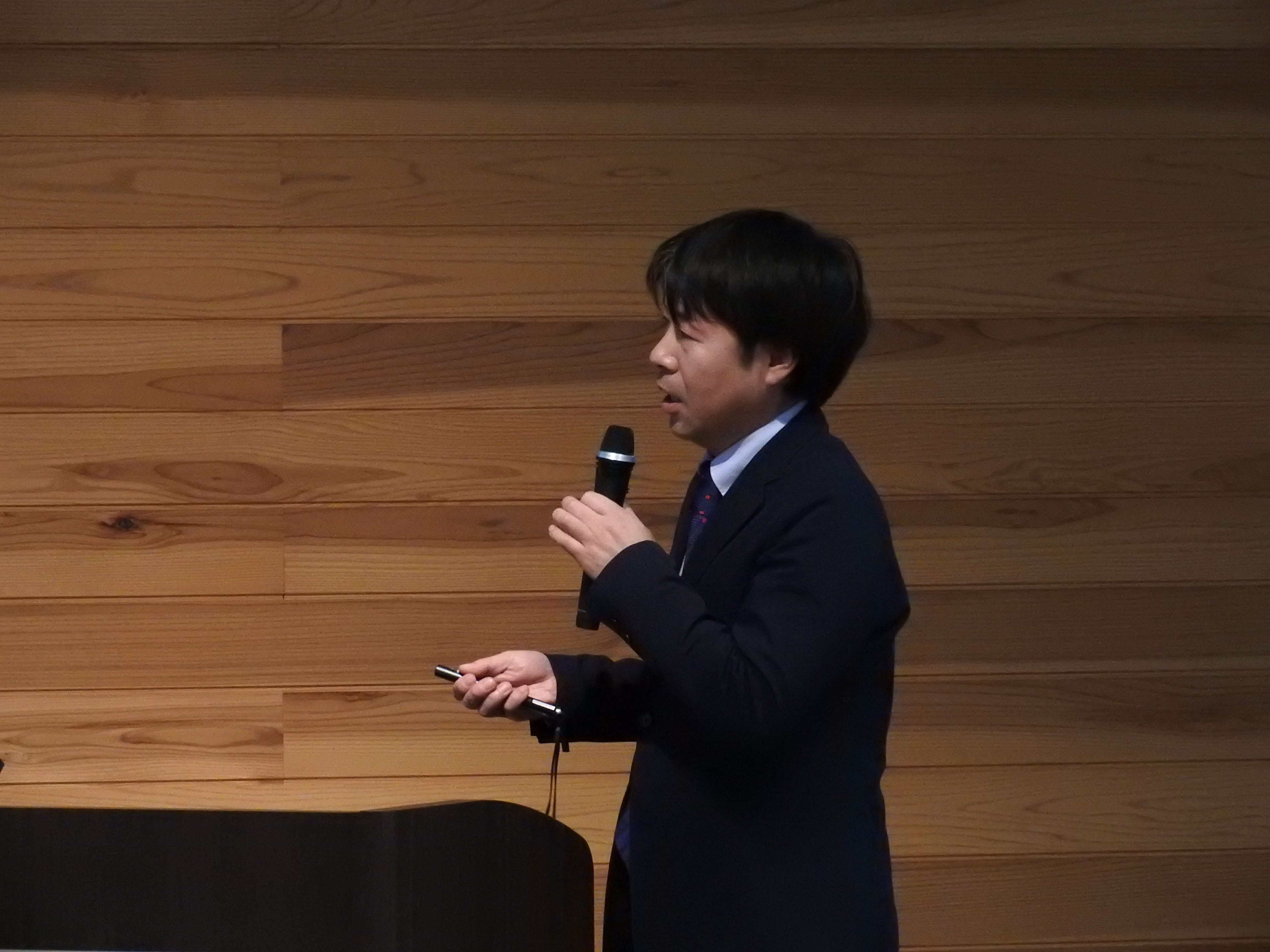

ずっとメンテナンスをやっていなかったという自戒の話です。

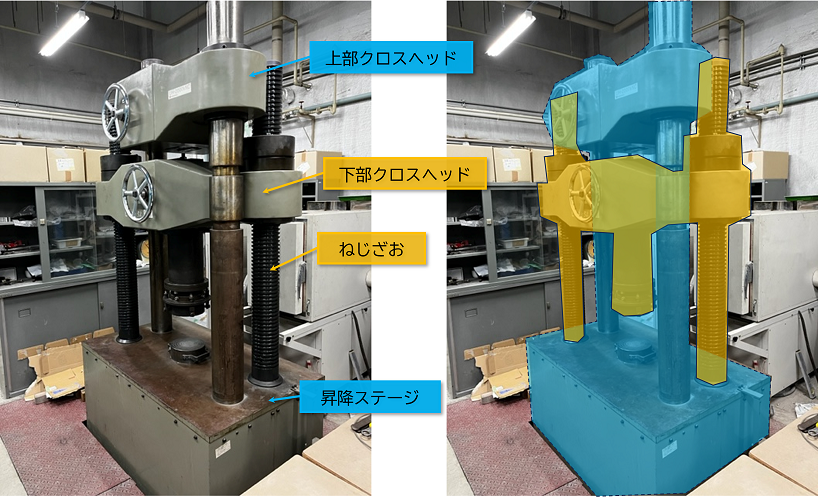

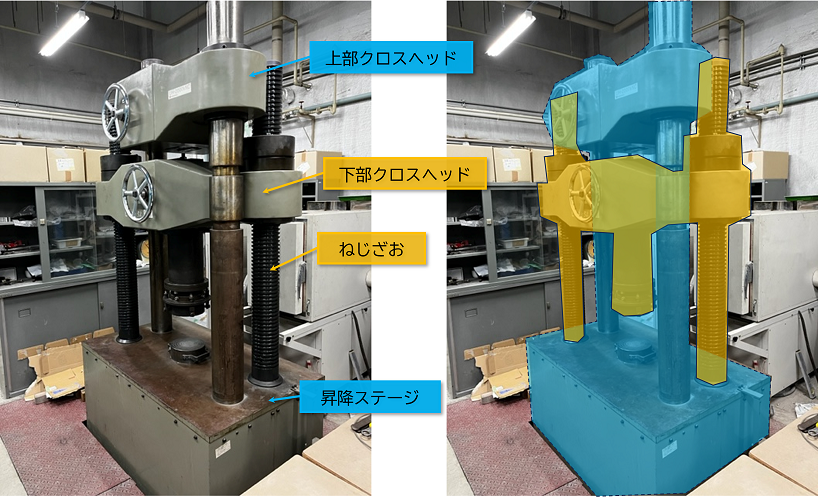

万能試験機は、コンクリートや金属材料等の強度試験(圧縮・引張・曲げ)に使われます。

写真右側の色分けした部分がそれぞれ動き、下部クロスヘッドと昇降ステージの間で試料を挟むと圧縮試験を、下部クロスヘッドと上部クロスヘッドで試料を掴むと引張試験を、またアタッチメントを付け替えることで曲げ試験を行うことができます。

【問題発生】

あるとき、操作パネルから下部クロスヘッドを動かそうとすると

「ガガガッ」

と異音がして止まってしまいました。

自分の背丈を超える機械の「ガガガッ」は、本当に心臓に悪い。

記録しておくべきでしたが動画は撮り忘れました。

【原因調査】

まず疑ったのは下部クロスヘッドが ねじざお と噛んでいる部分の、このボルト。

ですがマニュアルを読むとここには「バックラッシ除去機構」なるものがあり、ねじ間の嚙み合わせの隙間を無くし円滑に荷重をかけるための構造のようで、クロスヘッドが動かなくなる程の影響は無さそうです。

ここで気付きました、ねじざお の下に硬そうなグリスが溜まってはみ出している・・・?

写真は撮り忘れました。

ねじざおの潤滑のため塗ってあったグリスに、コンクリート破壊時の粉塵が長年混じり重なって、非常に硬くなったグリスが詰まり、クロスヘッドが身動きできなくなっていたようです。

この装置を引き継いだ際、「グリス塗らないとすぐ錆びちゃうからね」とは言われていましたが、触ってベタつくくらい残っているから大丈夫だろう、とメンテナンスも何もしていませんでした。交換用のグリスも無ければ手入れ用具もありません。操作用マニュアルはありますが、メンテナンス用のマニュアルがありません。幸いにも、メーカーHPから見つけることができ、適応するグリスが判明しました。掻き落としのための樹脂製のヘラも含めてホームセンターで揃ったので、塗り直し作業を行いました。

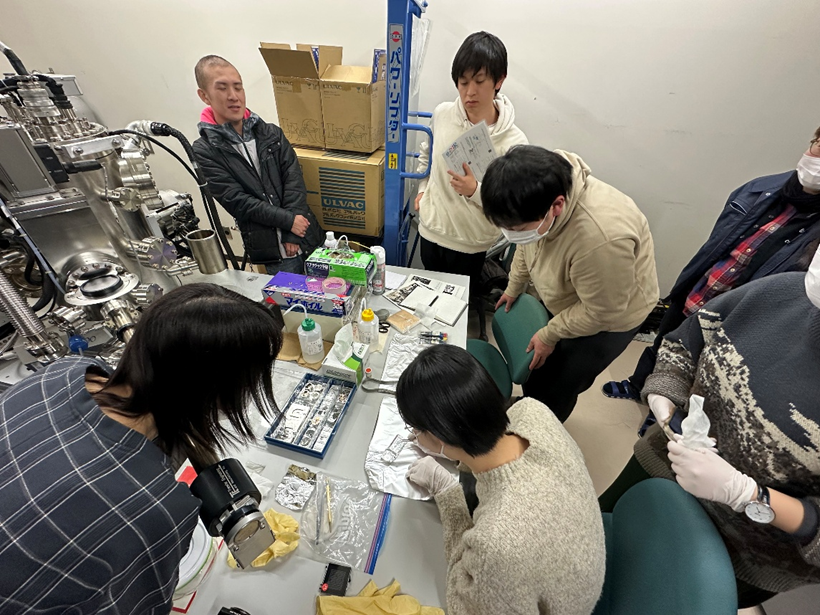

【古いグリスの除去】

一応、楽なグリスの落とし方がないか調べました。

→「お湯のジェットで洗う」

無理なので樹脂ヘラで掻き落とします。 溝の一つ一つに、きちんとヘラ先・エッジを当てないと上手く剥がれてくれません。そして季節は冬、施設内は外気温に毛が生えた程度、手先はどんどん冷えていきます。

写真は撮り直しました。

【塗り直し:二硫化モリブデングリス】

耐荷重・耐衝撃性と、耐寒性・耐熱性(-20℃~180℃)に優れ、粉塵が混じりやすい環境でも影響が少ない潤滑作用(二硫化モリブデン鉱物自体の層構造による)をもつ、とのこと。

掻き落とした古いグリスは冷蔵庫から出したてのマーガリンくらい硬かったのですが、新品のグリスは歯磨き粉のような滑らかさで、そりゃそうだ、もっと早く気付くべきだった、と反省しました。

グリスを等間隔に塗り付け、クロスヘッドを上下させて延ばせると思ってましたが、最初は内側に溜まっていた古いグリスと新しいグリスが混ざったようなものが出てきます。少し勿体ないですがそれも取り除き、塗り直し、今度はムラが気になり、結局は地道にヘラでペタペタやっていきました。

【余談・別の問題】

塗り直しでクロスヘッドを上下させる際、試験機は最初の写真で示した色分け部分が別々に動くため、同時にステージも上げ下げしなければなりませんが、ステージを上げ過ぎて、安全装置により昇降油圧ポンプが停止してしまいました。しかも電源を入れ直しても起動しません。

同メーカーの比較的新しい試験機を使っている先輩に尋ねたところ、同じ経験があったようで、操作パネル前面を開けるとポンプのブレーカーが落ちているかも、とアドバイスをいただきました。が、それらしいものは見つかりません。

マニュアルで安全装置の仕組みを確認すると、昇降ステージ背面に付けられている出っ張りブロックが、安全装置のスイッチを押し込むことで止まっているようです。

出っ張りブロックは小さなねじで止められているだけだったので、本体電源を落としてブロックを一旦外し、念のためコントロールのつまみをステージが下がる側(安全側)に僅かに回した状態で起動、ポンプも動き、無事にステージを普段の位置まで戻すことができました。

色々あって万能試験機への理解が深まったメンテナンス作業でした。

そのうち、コンクリートの圧縮試験の動画など載せたいと思います。

Written by dnaka

(2024.2.20)