平成26年8月4日(月)、金ケ崎町の中央生涯教育センターにて、科学体験教室「夏休み工作&研究!スーパーボールを作ろう」を実施しました。

参加者は金ケ崎町の小学生13名で、子供たちが夏休みの自由研究等の題材にもできるようにと、出前講義の形式で実施したので、その様子をご紹介します。

最初に、30分程度のミニ講義を行いました。今回のスーパーボールの原料となるラテックスの話や、後で使用する道具の使い方などを、スライドを見せて説明しました。子どもたちはメモを取ったりしながら、真剣に聞いていました。

続いて、実際にスーパーボールを作りました。(手順は、過去の記事を参照)

中和を利用してラテックスを固めるため、作成の途中で、リトマス試験紙を使って液体の性質も調べました。

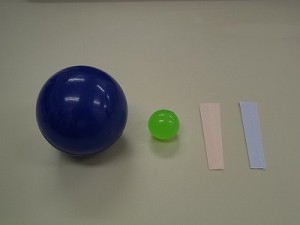

また、市販のスーパーボール(大・小)を使い、様々な高さから落としたり、2個を重ねて落としたりして、弾み方の違いや力の伝わり方を学びました。

最後に、まとめの講義をして終了しました。家でも試せるように、リトマス紙や大小のスーパーボールといった教材は、持ち帰ってもらいました。

作る楽しみだけでなく、科学的に考える楽しみも感じてもらえたのではないかと思います。

Written by W

2014.9.3