作業環境測定とは、有機溶剤等を取り扱う者の健康を守るために、適正な作業環境を確保・維持することを目的として行う測定・分析のことです。

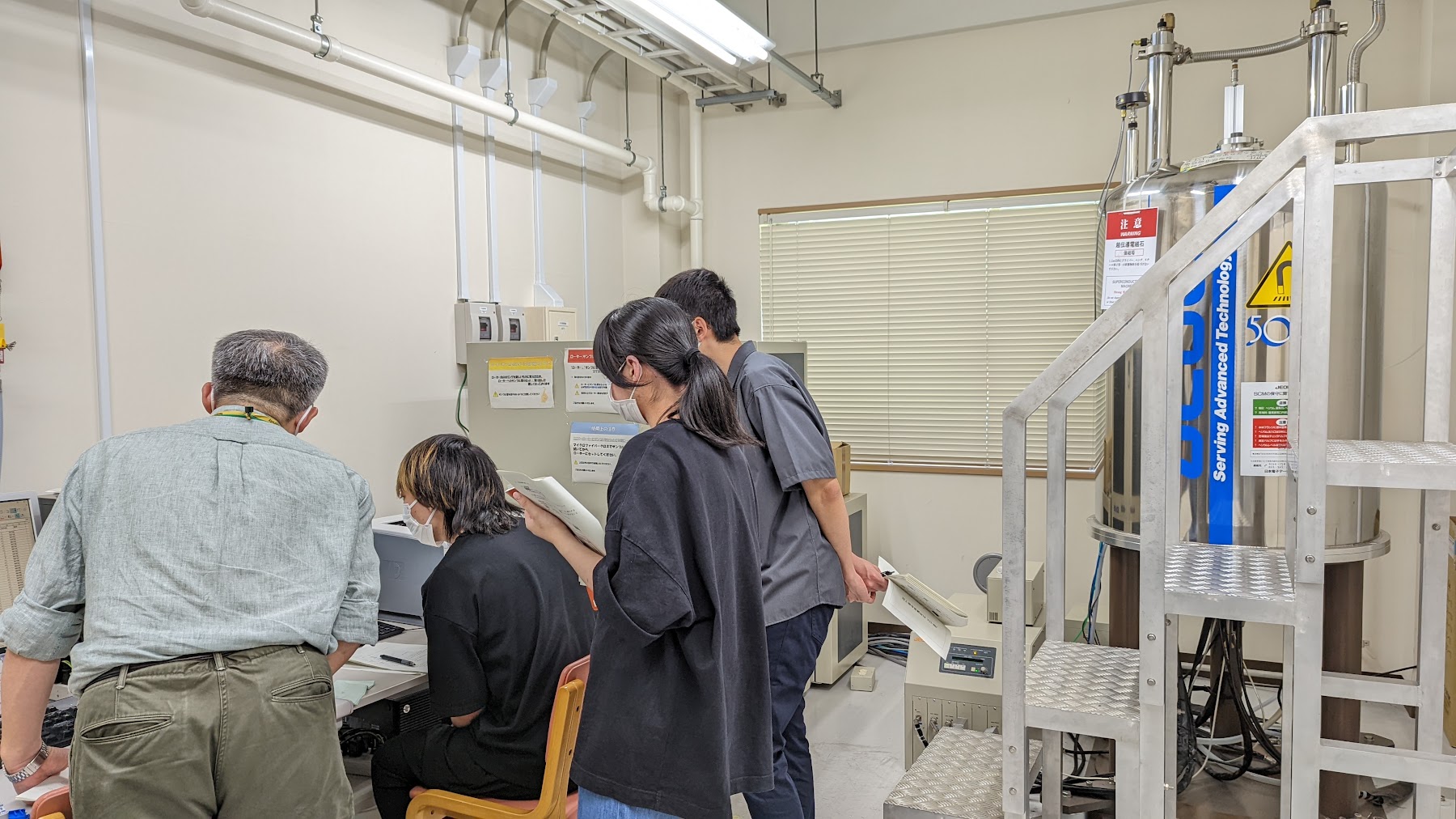

岩手大学では、有機溶剤等の化学薬品を頻繁に使用する実験室を対象に6ヶ月以内に1回、作業環境測定を行っています。作業環境測定では、有機溶剤等の気中濃度に基づき、3つの管理区分で作業環境の評価を行います。

- 第1管理区分:作業環境が適切な状態

- 第2管理区分:作業環境に改善の余地がある状態

- 第3管理区分:作業環境が適切でない状態

岩手大学では、実験室におけるサンプリング、気中濃度分析と評価を外部の専門業者に委託していますが、適切なサンプリングができるよう、技術職員が測定に立ち会います。立ち会いの際には、室内での作業内容や換気の状況など測定時の様子を詳細に記録します。作業環境測定の結果が「適切でない」又は「改善の余地がある」となった場合には、その原因を特定し改善する必要があるからです。

令和4年度後期の作業環境測定は無事終了しました。分析結果については後日連絡がくるので、第3管理区分に指定される実験室が出ないことを祈るばかりです。

今後も適切な作業環境の維持に向けて活動していきます。

Written by mn

(2023.3.3)