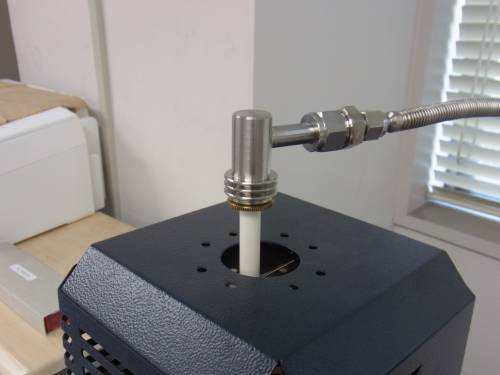

2012.2.21 材料機能技術グループにおいて,今年マテリアル工学科に設置された熱分析装置(下写真)の研修を行いました.

当グループの技術職員1名が装置の管理者を担当していますが,その管理者を含め,技術職員の誰もその装置を本格的に扱った人はいません.事前に業者の方が講習会を開き,その様子を動画に収めていましたので,それで予習をしたり,熱分析の教科書を購入し,事前に準備をしたうえで研修に臨みます.

熱分析を簡単に説明すると,「物質の温度をプログラムに従って変化させながら,その物質のある物理的性質(今回は質量変化)を温度の関数として測定する技法の総称」です.この装置は,大気中,ガス雰囲気中及び真空中で熱分析を行うことができ,今回は真空中での熱分析にトライしてみます.

まずは電子秤で規定量の試料を白い小さな容器に入れます.(下写真) 粉末の試料と小さな容器が相まって,なかなか容器にうまく入ってくれません.鼻息で試料を飛ばすこと数回,電子秤の皿の上にこぼしてやり直し数回.なかなか根気のいる作業です.

やっとのことで規定量の粉末を入れた容器を装置に設置します.装置本体の上部にある黒いカバーを上げると,2つ穴が開いた白いホルダ(下写真中央)があり,その穴の中に銀色の小さな皿(直径4~5mm)が見えます.そこに先ほどの容器を置きます.手が震えてこぼさないように,ピンセットを両手で支えながら慎重に容器を置きます.

さて,苦労してようやく準備が完了し,真空中の熱分析をするため,真空引きを始めたところでトラブル発生です.真空がうまく引けないようです.大気圧でも分析できることだし,ということで気にしないで熱分析を続行したところ,結果が予想したものと違うようです.試料がどうなっているか確認してみると,なんと試料が全くなくなっています.2,3度やってみましたが真空引きの段階で試料がなくなっていることがわかりました.真空引きで試料が吸われてしまったようです.

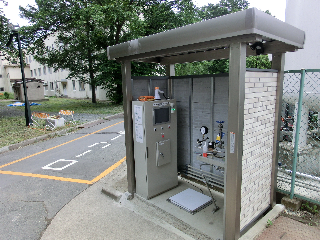

真空に詳しい職員を中心にして,装置の真空ライン(上写真)のチェックを行ったところ,信じられないことに真空ライン中のコネクタのOリングがなくなっていることが判明しました.上のコネクタ部を分解したのが下の写真です.赤矢印で示した黒いゴム製のリング(Oリング)がなくなっていました.Oリングがないと真空引きしたときに外気が簡単に入ってきてしまい,真空度が上がりません.見た目は小さくても,非常に重要な部品です.初めて分解したときOリングがなくても,素人はそんなものかなと納得しそうですが,さすがは真空職人,何かが変だと気が付きました.

幸い装置の近くに放置されていたOリングがぴったりはまったので事なきを得ました.誰かが分解後,Oリングだけそのままにしていたのだと思いますが,装置の事前チェックの大切さを思い知らされました.そして,真空を無事に引けることを確認後,熱分析を行い良い結果を得ることができました.

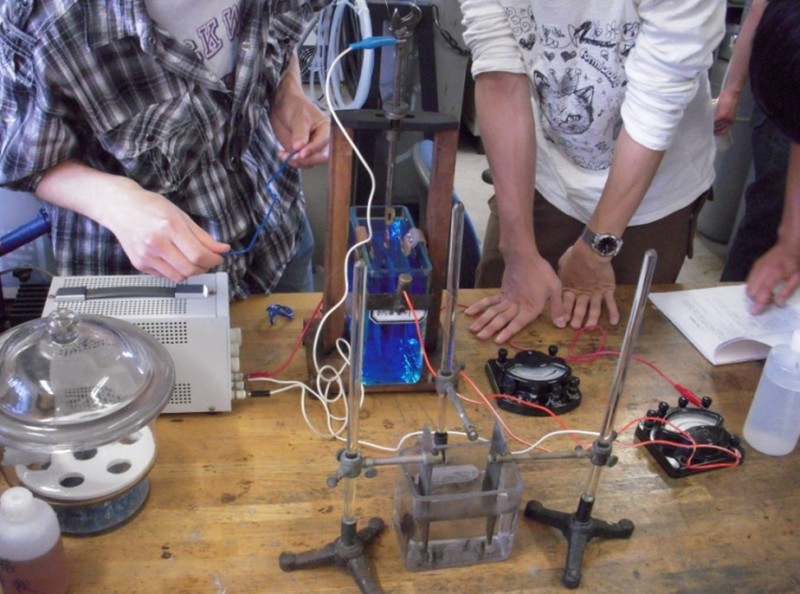

今回の研修では装置の基本的な使い方を学ぶにとどまりましたが,トラブルが発生しても,職員同士でいろいろ議論しながら最終的にトラブルを解決できたのはよい成果だったと思います.同じグループでも,真空が得意な人,機械が得意な人,化学,電気情報が得意な人,それぞれの個性を活かして,グループ内で助け合って盛り上げていければいいですね.

Written by 村上(材料機能技術Gr.)

2012/5/30