理工学系技術部の離任式が行われました。

- 日時

平成28年9月28日(水)16:20~ - 場所

理工学部1号館ロビー - 対象者

技術専門職員 庄司 こずえ

庄司さんが岩手大学を離れるのはとても残念ですが、

異動先は同じ東北地区とのこと。

職員研修等でまたお会いできるのではと思います。

これまでありがとうございました!

Written by mito

(2016.9.29)

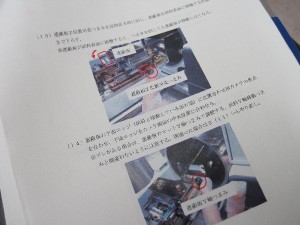

先日、理工学部2号館にあるFE-EPMAにトラブルが発生しました。

使用していた学生さんいわく、SEM像の観察中、突然画面が暗くなってしまったとのこと。

主に管理されている方が不在でしたので、保守勉強中である私が初期対応をすることになりました。

まず、状況を確認したところ、どうやら電子銃が落ちているようでした。

試料に電子線が照射されなければ、各種信号を試料から得ることができないため、像が観察できなくなったことは理解できます。

ここで、役に立ったのが昨年まとめた「停電対応マニュアル」でした。

装置納品時のマニュアルから装置の停止と立ち上げの部分をピックアップしたダイジェスト版で、昨年、停電対応作業に従事する際に作成したものです。

特にエラーメッセージが表示されていなかったので、マニュアルに基づき、電子銃の起動を行いました。

作業は順調に進み、再びSEM像が観察できるようになりました。

後で主管理者に聞いたところ、1か月ほど前にも同様の現象が起きていて、そのときは再起動したら元通り使えるようになったとのことでした。

ただ原因がはっきりしないため、8月末の業者による点検の際にあわせてみてもらうとのことでした。

今回の件を通して、保守の勉強をしたことで以前よりも装置についての理解が深まっていることを実感できました。

Written by mito

(2016.8.19)

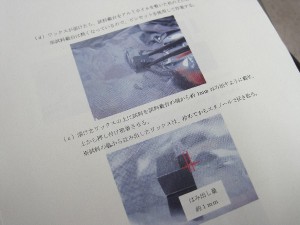

今回は、試料作製装置「CP(クロスセクションポリッシャ)」のお話です。

CPは、試料表面にイオンを照射してミリングし試料を作製する装置です。

本学では、EBSDやEPMAの試料を作製するのに用いています。

私は、装置導入時から管理・運用を担当しており、ユーザー向けのダイジェスト版操作マニュアルも作成していました。

実はこのマニュアル、文章だけで構成されていてユーザーから「わかりにくい」との声がありました。

そこでこの度、現在のマニュアルを写真付きのものに更新することにしました。

写真を撮るのは簡単かなと思っていたのですが、どの位置から撮ったらわかりやすいかな・・・などと考えていたらなかなか大変な作業になりました。

完成したマニュアルです。

やっぱり写真があった方がわかりやすいですね。

わかりやすいマニュアルになったので、ユーザーも増えてほしいものです(←管理者からのお願い)。

Written by mito

(2016.7.21)

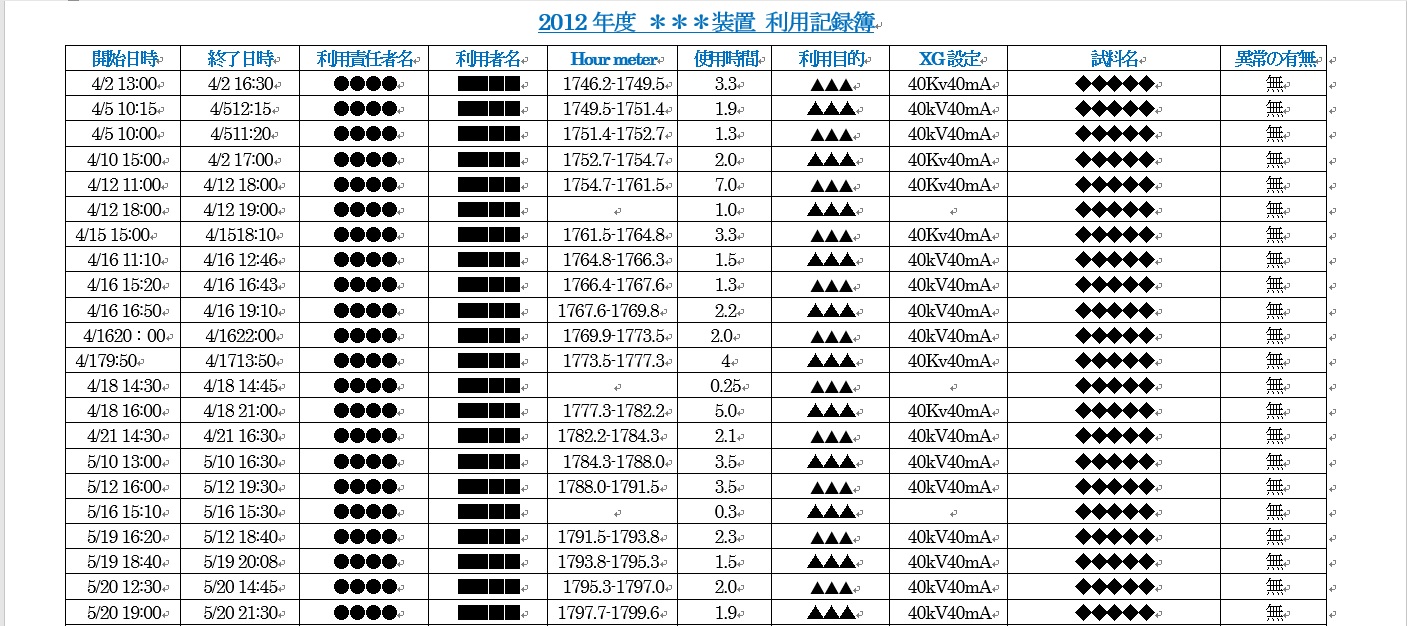

技術系職員の仕事の一つに、装置の管理業務があります。

その中で、どの装置にも共通してある『利用時間の集計作業』。

この作業は意外と手間がかかり、装置の管理を担当している材料機能技術グループのメンバーも頭を悩ませていました。

そこで今回、Excelに詳しい村上技術専門職員を講師に、Excelの機能を活用した効率のよいデータ集計方法を学びました(2016.6.23)。

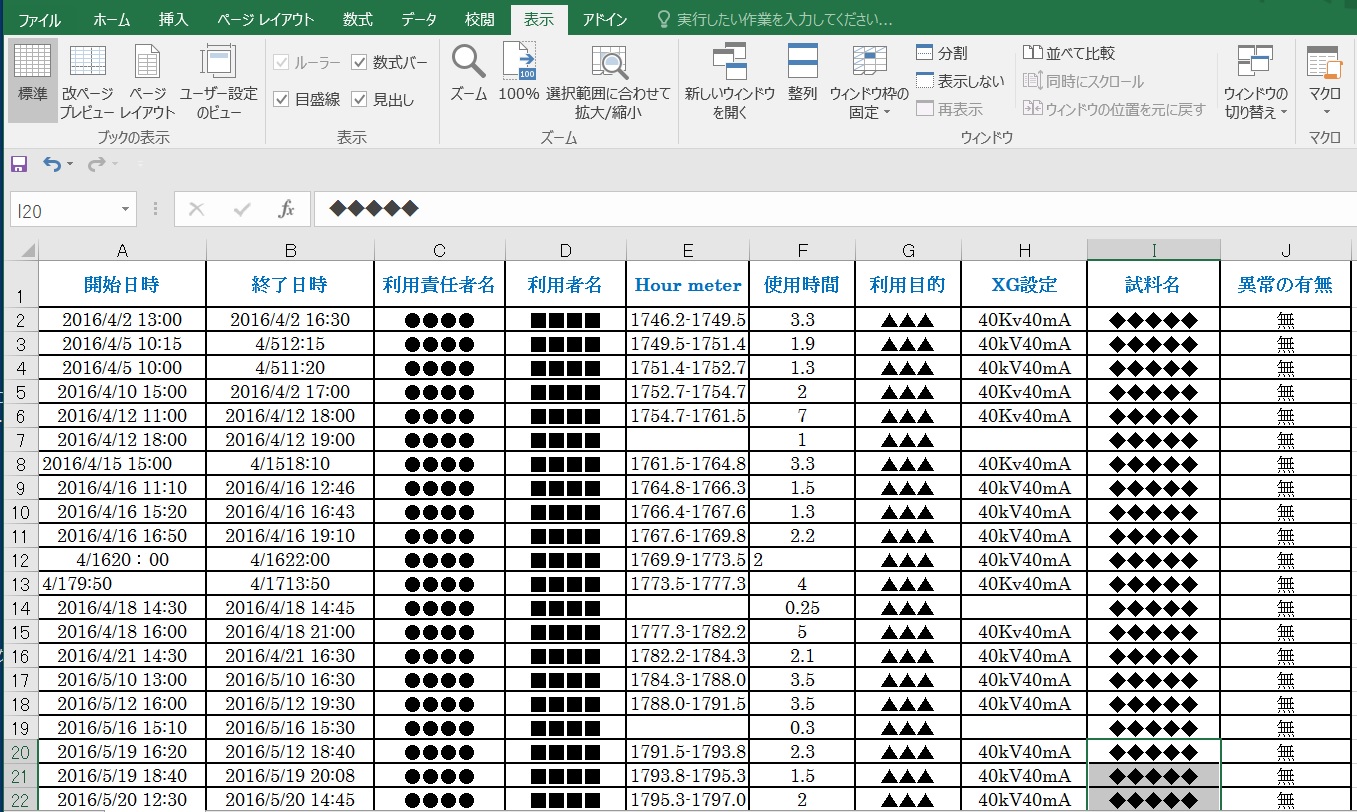

1.Wordで作成された表をコピーしExcelに貼り付ける

2.表の修正

3.ピボットテーブルによる集計

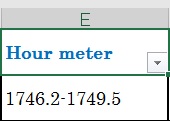

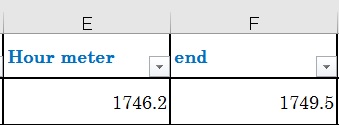

1.セルEに入力された”Hour meter”のデータ(開始時および終了時のメーター値)を、「データ」タブの「区切り位置」機能を用いて、開始時のメーター値と終了時のメーター値を別々のセルに分割する。

※この作業により、セルの計算処理ができるようになり、利用時間が算出できる。

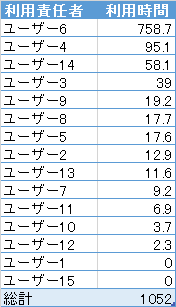

2.「挿入」タブの「ピボットテーブル」の機能を用いて、利用責任者ごと集計結果が容易に作成できる。

※基になる表を正確に作成することがとても重要である。

Excelの便利な機能を知ることができ、よい講習会となりました。

今後もグループ内でこのような講習会を開催していく予定です。

Written by mito

(2016.6.27)