化学・生命技術グループ 田沼 萌 技術職員の配属先研修を実施しました。

平成30年5月9日(水)9:00~11:45

◎岩渕 仁那 技術職員による企画および進行で執り行いました。

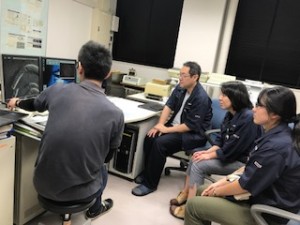

○9:00~ 9:25 材料機能技術グループ各メンバーよる仕事内容の紹介

(講師:佐々木茂子、村上 武、伊藤達博、岩渕仁那、野中勝彦)

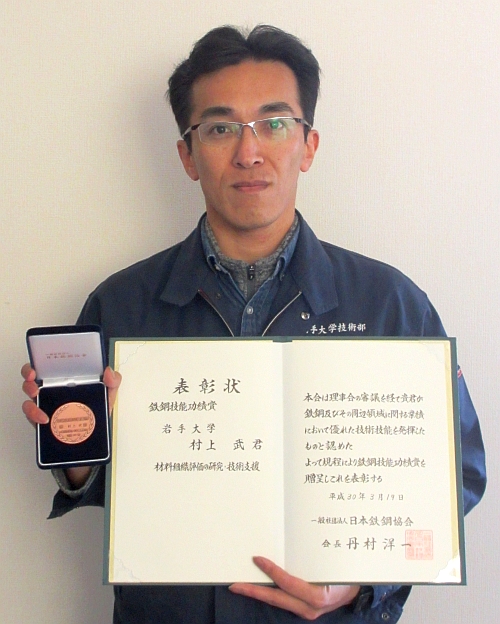

各講師が、約3分の持ち時間で、自己紹介を含めた仕事内容を紹介しました。新採用の職員が、職務に対して具体的なイメージを持てるように工夫しました。最後に、技術職員の学会賞受賞についての質疑応答がありました。

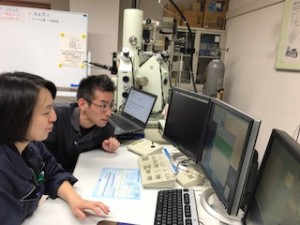

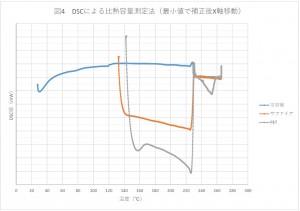

○9:25~10:50 X線回折の原理説明およびTiAl合金の測定

(講師:岩渕仁那)

装置を立ち上げてからのエージングの時間と、TiAl合金測定の時間に、X線回折の原理を説明しました。測定データの解析は、解析ソフトPDXLを利用しました。解析ソフトならではの困難さを伝えながら、元素ごとに詳細な構造解析ができました。

○10:55~11:20 ものづくり技術研究センター(鋳造)の説明および見学

(講師:伊藤達博)

ものづくり技術研究センターの組織および研究棟の利用実績(企業との共同研究を含む)を紹介しました。さらに、設備(鋳造システム、造型システム)および分析機器(発光分光分析装置、CS分析装置、鋳物砂試験機器)の原理などを説明しました。

○11:25~11:45 X線光電子分光(XPS)見学

(講師:岩渕仁那)

装置の原理およびサンプルの取り扱い方に関する注意事項を説明しました。

◇◆◇皆さま、お疲れ様でした◆◇◆

written by S.S.

(2018.5.21)