2012.6.29, 派遣先の研究室の先生と一緒に,とある大学の研究所へ施設見学に行ってきました.

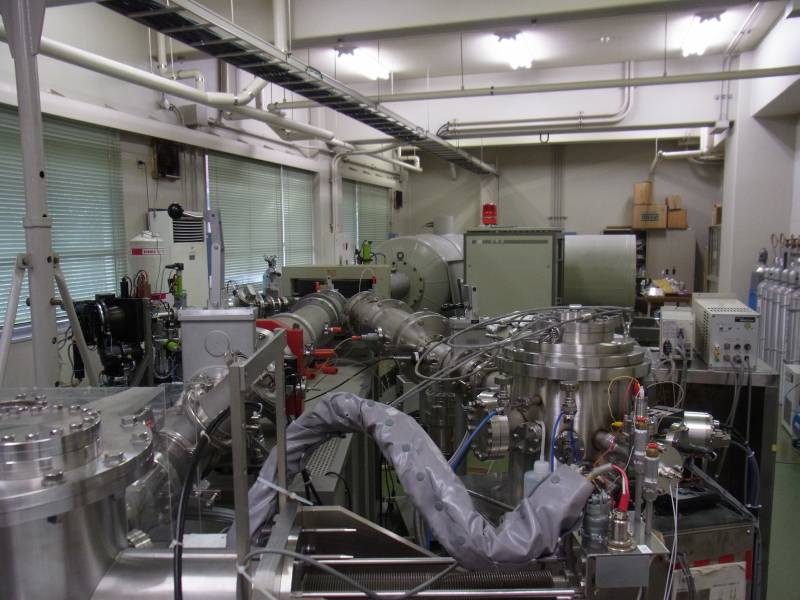

下の写真はタンデム型イオン照射装置と呼ばれるもので,約4スパンの広さの部屋全体に収まっている大きな装置です.

大きさがわかるでしょうか?あまりに奥行き感がないので3Dっぽく加工してみました.(下写真)

写真奥にある太い管がイオンを加速する装置です.見えないですが,太い管のさらに奥にはイオン源があります.手前には高速のイオンを衝突させ,その影響を調べるための装置が並んでいます.手前右側にある釜(?)の中に当研究室で作成した装置が入っています.

私が支援する研究室では,高温環境において中性子照射された金属材料がどのように劣化していくかを研究しており,中性子照射とイオン照射でものは違いますが,ほぼ同じ状況を再現できるということで,この装置を利用させていただくことになりました.

今回は予備実験にとどまりましたが,次回からは実際にイオン照射を行うことになるそうです.

余談

3D加工について:装置の写真を撮るとき,あまり奥行きが伝わらないだろうと思い,3D風にするため,あらかじめカメラを少し横にずらしながら複数の写真をとってきました.そしてステレオフォトメーカーというフリーソフトを利用し3D化しました.裸眼で見られるようGIFアニメーションによる動く画像としました.

?Written by たけし

2012.7.3

??学科教育用サーバの管理(情報システム工学コース)

??学科教育用サーバの管理(情報システム工学コース)