地域を支える「エコリーダー」「防災リーダー」育成プログラム

この育成プログラムは社会人を対象に、環境問題や地域防災活動の重要性を地域、学校、職場などへ伝え、そこでの活動を牽引するリーダーを育成することを目的として、「エコリーダー育成コース」と「防災リーダー育成コース」の2コースを設けて開講されているプログラムです。

プログラムHP http://www.cande.iwate-u.ac.jp/SeLSEC/

このプログラムは社会環境工学科が中心となって運営しており、いくつかのテーマにおいて土木・環境技術分野のスタッフも講義や事務局運営等の支援を行っており、地域貢献の一環でもあります。ここでは分野のスタッフが関わったことについて、何回かに分けて紹介しています.今回は第7回目です.

10月9日(土)

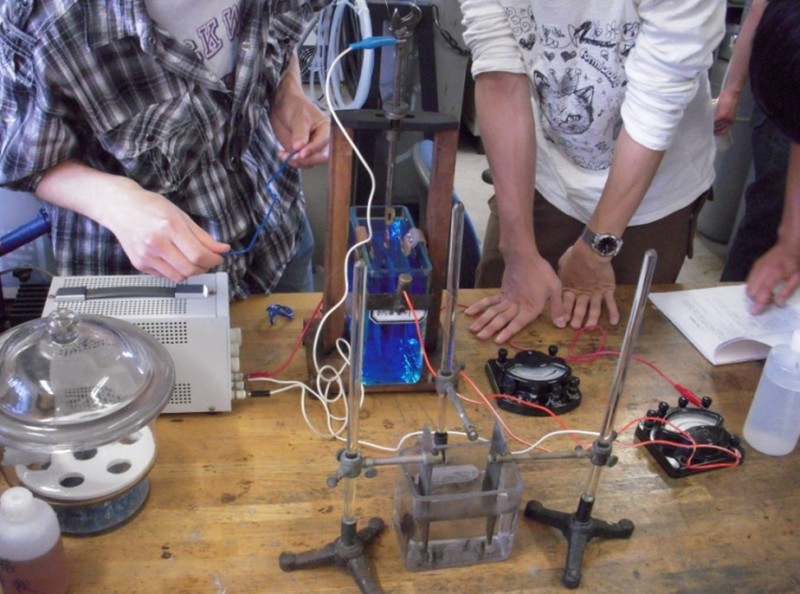

津波に関する講義と通常の波と津波の違いを理解できるような実験を行っています

実験で使用している水路は長さ26m、幅0.8m、深さ1m の2次元造波水路で、一定周期で波高の同じ波(規則波)や周期が不規則で波高もその都度異なる自然に近い波(不規則波)、津波(孤立波)を発生させることができます。水路中には沖合から陸地までの地形をイメージしたスロープと陸地部分が設置されており、沖合での波が陸に近くなるに従って変化していく様子も観察することができます。

(写真1 波の解説)

実験の中で津波を実際に受けて、津波の強さを体験してもらっています。(以下は過去の記録です)

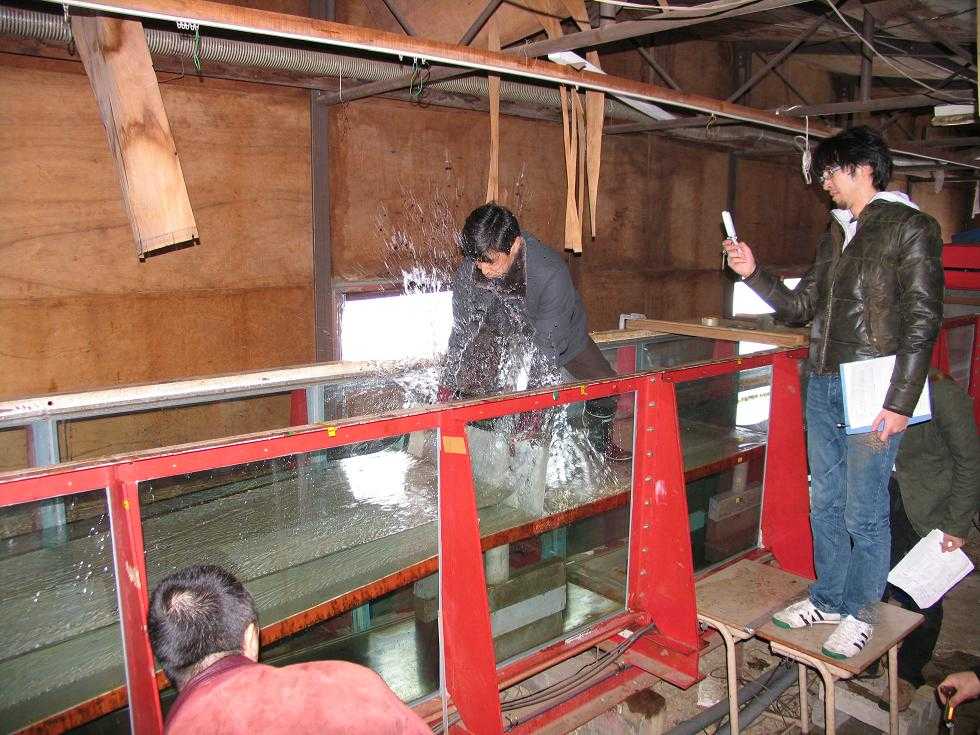

津波の大きさは10cm程度ですが、津波が迫ってくると緊迫感が増すようです(写真2)

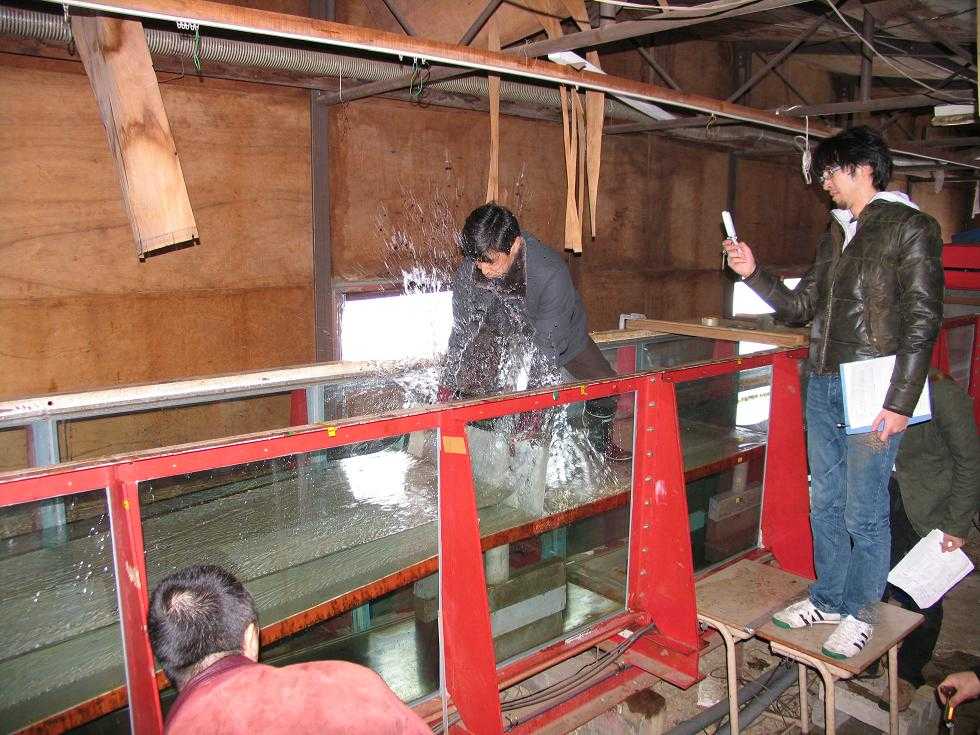

そして波を受けた瞬間、想像以上の強さにほとんどの方が驚かれます(写真3)

さらに2~3cmほど大きな津波を受けてもらうと、その強さの違いに、さらにビックリ!

(写真2 津波を受ける準備)

(写真3 津波を受けた瞬間)

これが50cm、1mだったら…

実体験を通じて想像することもできると思いますし、津波警報・注意報での50cmの津波が予想されますとの現実味を改めて考えさせられるのでは…との思いを抱きながら実験を行っております。