11月19日、岩手大学において「ふるさと発見! 大交流会 in Iwate 2017」が開催されました。

主会場は第一体育館でしたが、教育学部の総合教育研究棟では併設フォーラムが行われていました。

そこには学内カンパニーも参加しており、オープンキャンパスに続きお声をかけていただき、またまた理工学系技術部のミニミニ併設出展となりました。

理工学系技術部は学内カンパニーを応援しています、と題して出展しています。

会場となった総合教育研究棟です。

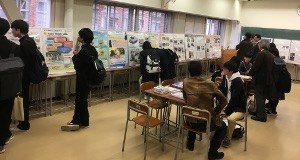

学内カンパニーのパネル展示室です。

会場は一階で、他の併設フォーラムも同じ廊下の通りにあり、秋のオープンキャンパスの時みたいに迷わず会場まで行けました。

入り口です。

高校生がたくさん居ました。

併設展示3回目にして、多くの来場者を目の当たりにしました。

良かったです。

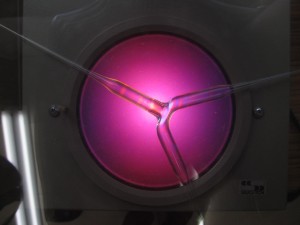

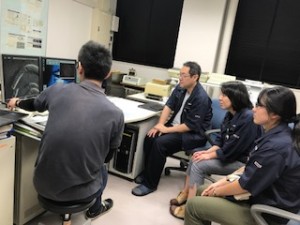

理工学系技術部のミニミニ展示はこんな感じでした。

奥のパネル2枚はenPiTで、理工学系技術部のではないですが。

手前のパネルは平成27年に、全日本コマ対戦きたかみ・かねがさきテクノメッセ2015大人コマ対戦で優勝した時の賞状などで、机の上には勝つともらえる対戦相手のコマを展示しています。

試しに回してもらえるように土俵も置いてありました。

で、コマを回す、高校生です。

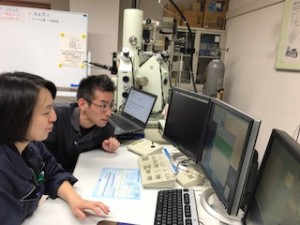

また、学生の演習で作製した文鎮は、今回、高校生の皆さまに、すべてお持ち帰りいただけました。

ありがとうございます。

Written by Pochi

(2017.11.20)