「第30回 機器・分析技術研究会2024広島大学」にて、本学理工学系技術部から2名がポスター発表を行いました。

・研究会日程:2024年9月5日(木)~6日(金)

・会場:広島大学東広島キャンパス

・発表内容

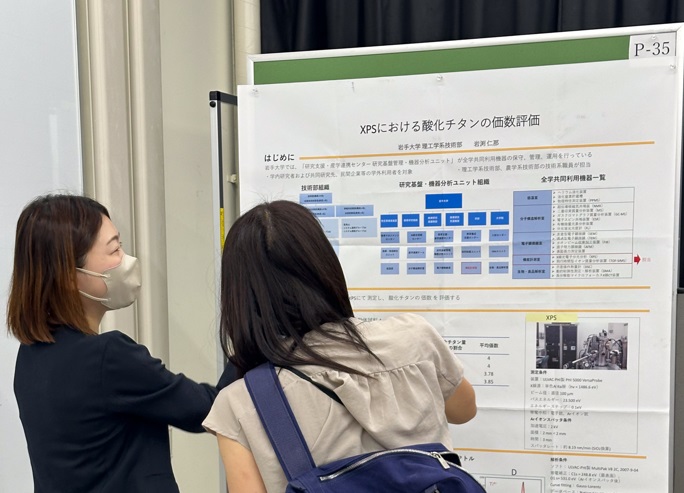

「XPSにおける酸化チタンの価数評価」

機器分析技術グループ 岩渕仁那技術職員 (写真左)

(概要)X線光電子分光分析装置(X-ray Photoelectron Spectroscopy:XPS)は、固体試料にX線を照射し、生じる光電子の運動エネルギーを計測することで、試料表面の情報を取得することができる。特徴として、化学結合状態を解析することが可能なため、試料の酸化状態を評価することにも有効である。本研究会では、成分が明らかになっているチタンを主成分とする酸化物試料をXPSにて測定し、酸化チタンの価数評価を行った内容を報告した。

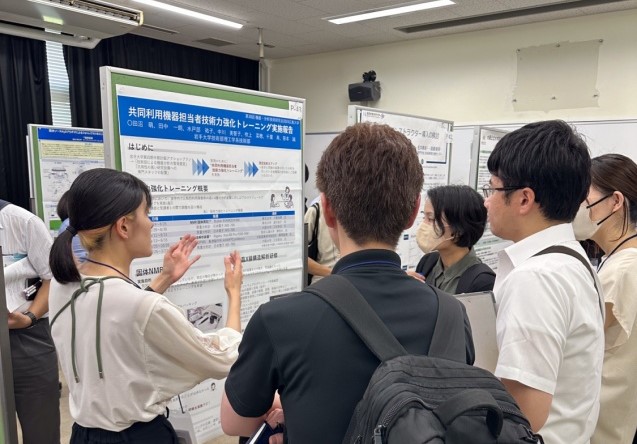

「共同利用機器担当者技術力強化トレーニング実施報告」

化学・生命技術グループ 田沼萌技術職員 (写真右)

【共著者】 笹本誠、千葉寿、田中一朗、水戸部祐子、中川美智子、吹上菜穂

岩手大学 技術部理工学系技術部

(概要)令和5年度に、4種類の全学共同利用機器を担当する職員の測定技術力の強化を目的としたトレーニングを行った。他機関で同様の装置を用いて分析を行っている技術者に講師をお願いし、ご指導いただいた。発表では、筆者が受講した2種類の装置に関するトレーニング内容について報告した。

多くの方々と交流でき、貴重なご意見や情報をいただけたので、今後の業務に役立てていきたいです。

Written by R6機器・分析技術研究会参加者一同

(2024.9.25)