2023年7月24日(月)~25日(火)の両日(来日は7月23日(日)~26日(水)の4日間)、タイ王国キングモンクット工科大学ラカバン校から2名の技術職員をお招きし、理工学系技術部との技術交流会を開催しました。

技術交流会のプログラムと、各プログラム対応者の所感等を以下にまとめます。

7/24(月)

AM:実験系廃液回収施設の見学 (鳴海技術専門職員)

PM:分析装置の説明と操作デモ

・MSおよびGC-MS (吹上技術専門職員)

・NMR (田沼技術職員)

・多機能XRD(SmartLab) (藤﨑技術専門員)

WelcomeParty (齊藤技術専門職員)

7/25(火)

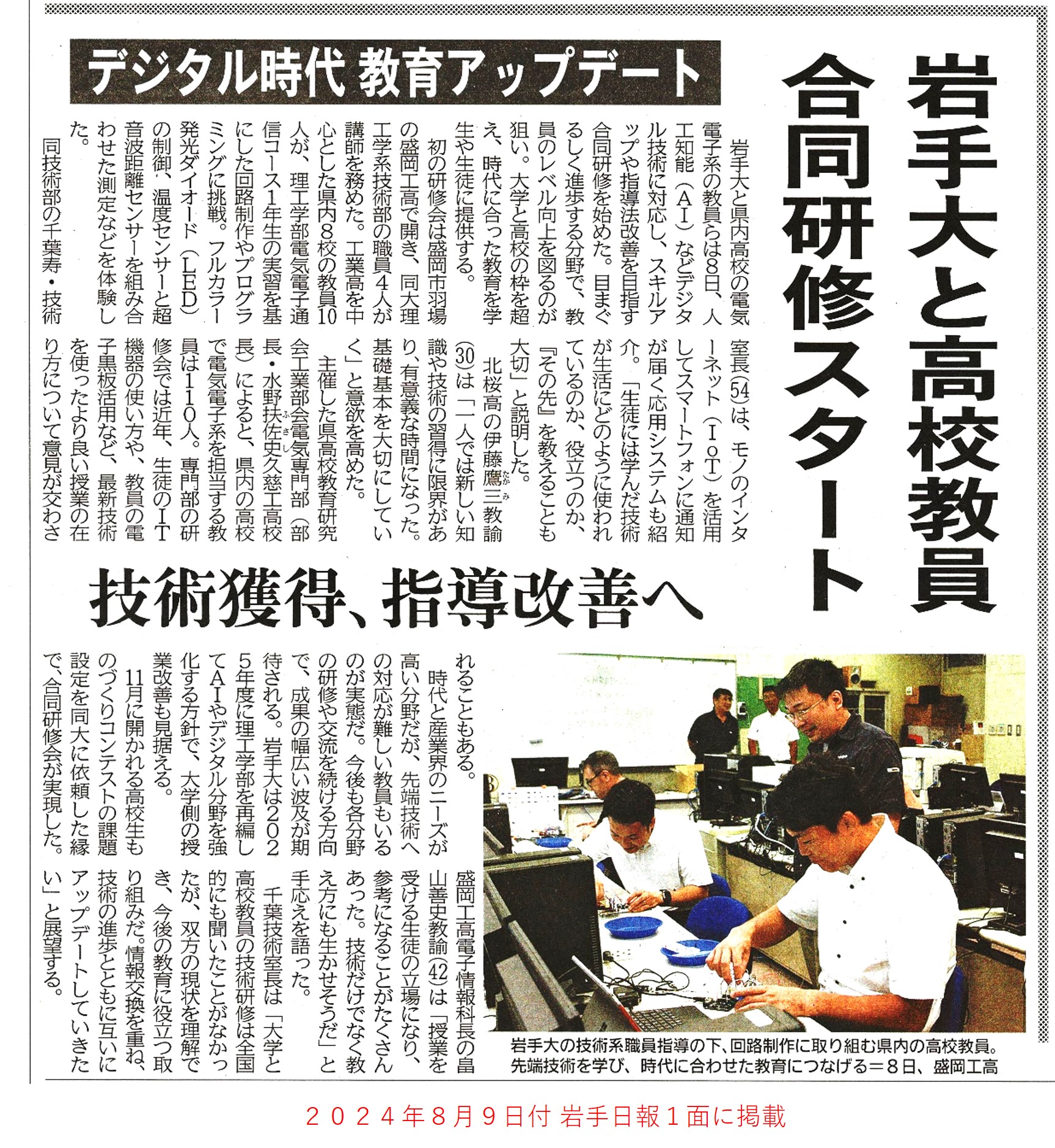

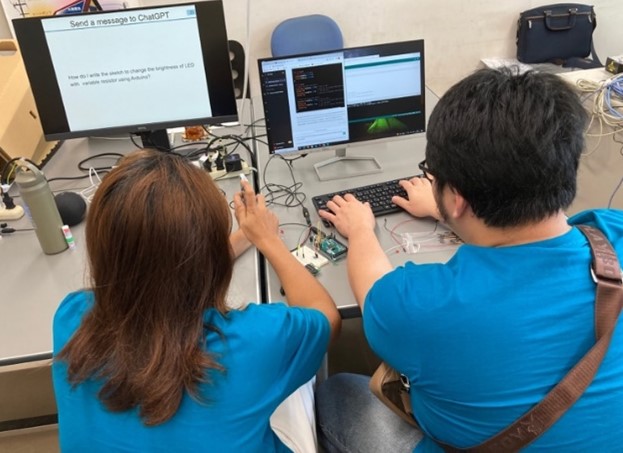

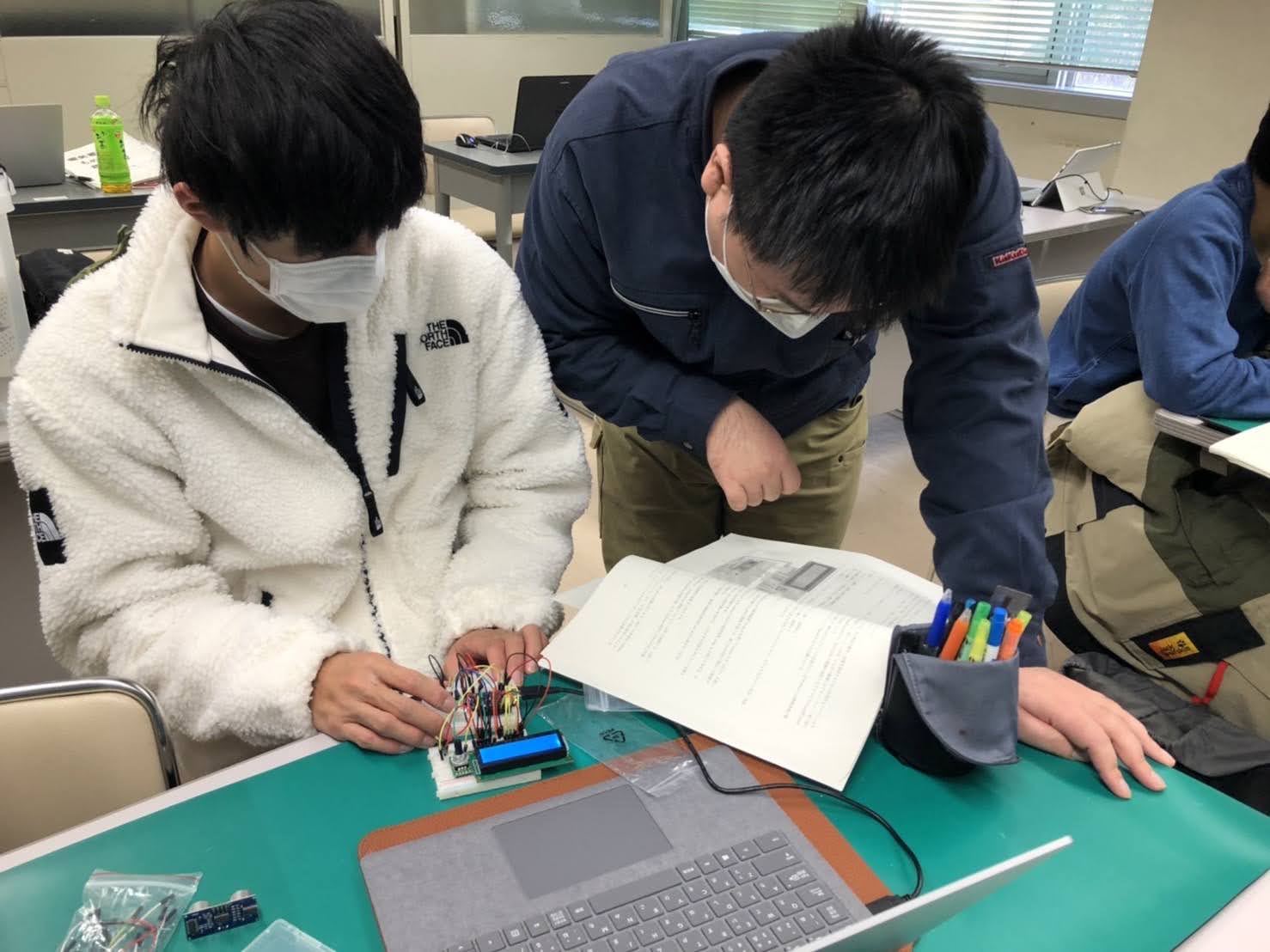

AM:ArduinoやChatGPTを用いた実技研修 (庄司技術職員、紺野技術職員)

PM:Excursion (千葉室長、藤﨑技術専門員、庄司技術職員)

中央:千葉寿室長 左:Saisudawan Sutthiyan氏 右:Peerapat Kraiwattanawong氏

中央:千葉寿室長 左:Saisudawan Sutthiyan氏 右:Peerapat Kraiwattanawong氏

主対応者の所感:

■実験系廃液回収施設の見学対応

廃液回収と試薬の空容器回収を見学してもらった。

岩手大学のように全学部の廃液をまとめて処分することがないそうなので、廃液の分類や、回収の頻度、作業人数、廃液タンクの容量など質問された。

廃液に関しては、法律によるルールと処分業者や大学によるルールがあるので、その点についても聞かれた。

試薬の空容器回収の見学では、自作の薬品管理システムを見てもらい、空容器を廃棄するときのQRコードの解除を体験してもらった。

■MS/GC-MS/NMRの紹介とデモ

NMRの紹介と測定デモを行う田沼技術職員

NMRの紹介と測定デモを行う田沼技術職員

地域共同研究棟に設置されている全学共同利用装置のNMR、MS、GC-MSについて紹介した。

NMRでは標準サンプルを用いて測定を行いながら、装置の原理について簡単に説明をした。

MS、GC-MSの紹介では同一サンプルを各装置で測定し、得られる分析結果の違いについて説明した。 また、外部利用について興味を持っていただき、利用方法についての紹介も行った。

慣れない英語での説明は大変であったが、お互いの装置について情報を交換することもでき、良い経験となった。

■多機能XRD(SmartLab)の紹介とデモ

説明後、SmartLabの前で記念撮影(右: 藤﨑技術専門員)

説明後、SmartLabの前で記念撮影(右: 藤﨑技術専門員)

この3月に新たに導入された多機能X線回折装置SmartLabについて、特徴的な「2D-GIWAXS」のデモ測定をしながらその機能について紹介した。

KMITLでもX線回折装置は日常的に使用しているとのことだったが、 SmartLabの2D測定によるイメージプロファイルは興味深くとらえたように見受けられた。

同じ技術職員とはいえKMITLでの業務は本学とは若干異なっており、どのように紹介すれば良いか迷った部分もあったが、結果、比較的スムーズにディスカッションができたことは幸いだった。

■WelcomeParty

タイ南部で夏祭り中のみ販売されるお菓子

タイ南部で夏祭り中のみ販売されるお菓子

懇親会は、コロナ禍で実施できなかった理工学系技術部の歓迎会と合同で開催した。会場はビアベースベアレン盛岡駅前店で、盛岡の地ビールと料理を堪能していただいた。 また、タイからのカラフルなお菓子をお土産でいただいた。タイ南部の夏祭りの際に売られる珍しいお菓子とのこと。お店の許可を得てその場でごちそうになったところ、面白い食感に参加者一同にぎわった。 2次会ではスマートフォンでタイの曲を再生してカラオケをするという技で楽しく盛り上がった。

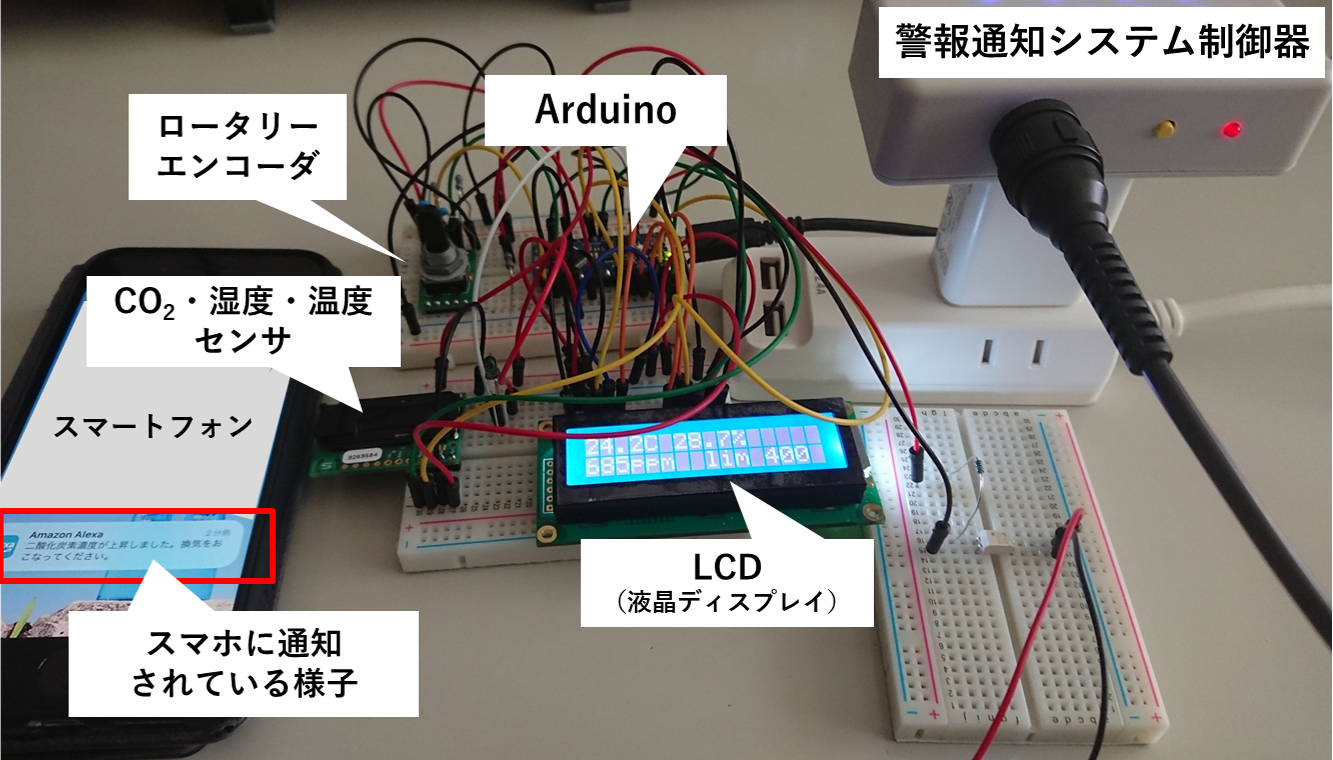

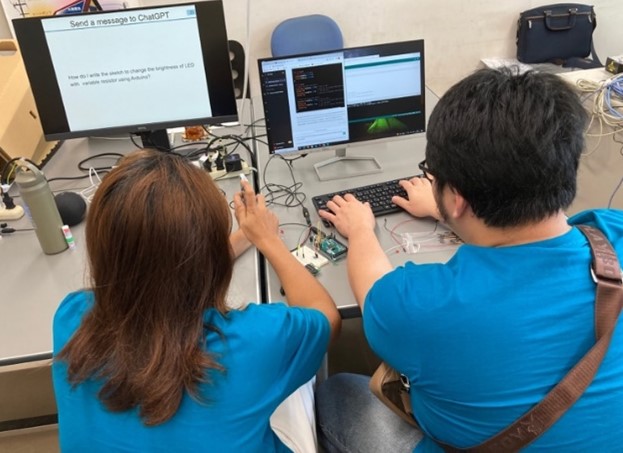

■ArduinoやChatGPTを用いた実技研修

Arduino でのプログラミングに挑戦する様子

Arduino でのプログラミングに挑戦する様子

電気電子通信コースの学生実験教材として扱っているArduinoと、千葉寿技術室長らが開発を進めている警報通知システムの紹介を行った。また、2023年3月の研修で製作した、Arduinoを用いたCO2測定・警報通知システムのデモンストレーションを行った。Arduino未経験のKMITL技術職員にChatGPTを利用しながらプログラム作成を行って頂き、Arduinoに所定動作をさせることに成功した。ChatGPTをうまく活用するとプログラム作成・理解の一助となりその有用性を実感してもらえたと感じる。さらにChatGPTでプログラムの意味や説明をタイ語で出力する等も行い、帰国後もKMITLの業務に活かせるような実践的な研修となった。

■Excursion

盛岡八幡宮の境内での記念写真(右から2番目:庄司技術職員)

盛岡八幡宮の境内での記念写真(右から2番目:庄司技術職員)

盛岡市内を一望できる岩山展望台や伝統的神社である盛岡八幡宮を参拝した。盛岡八幡宮には九星気学別の今年の運勢が掲示されており、来訪くださった二人の生まれ年が何にあたるのか、示されている運勢はどういう意味なのかの話で盛り上がったのが印象に残っている。また、市内の主要観光地などを巡った後、大型ショッピングセンター等で買い物を楽しんでいただいた。家族や友人らからのリクエスト商品を一緒に探す時間は宝探しさながらで、一層深くコミュニケーションが取れた時間になった。

===番外編===

■1日目の昼食対応

回転寿司の皿タワーを前に楽しむ二人。

回転寿司の皿タワーを前に楽しむ二人。

せっかくの来日なので…と、注文型の回転寿司店で昼食を取った。

タイにも回転寿司はあるが、天ぷらや他の和食も含み時間内食べ放題のようなシステムでの提供になっているとの話もあり、食事一つとっても国によってサービスに違いがあることが面白く、また印象深かった。

===

最後に、本企画全体を通しての所感を、千葉寿室長に伺いました。

『新型コロナウイルスの影響も世界的に落ち着きを見せはじめ、岩手大学でも国内・国外との研究活動も活発化してきた。今回は岩手大学との協定校でもある「タイ王国キングモンクット工科大学ラカバン校」の技術系職員との技術交流であったが、今後も海外大学との共同研究や学生の交換留学等についても積極的に支援していければと考えている。』

我々技術職員は、なかなか海外の技術職員とコミュニケーションをとる機会を有することは難しい状況にあります。その中でも、このような有意義な企画で多くの経験を積めたことは幸いでした。今後の業務に活かしたいと考えているところです。

Written by 担当者一同

(2023.9.12)