ローレンツTEMでは,磁性材料の磁区構造を視覚的にとらえることができます.

ただ,通常のTEMで数万倍までの像が見れるようになった私ですが,ローレンツTEMはどうも苦手でした.ピントを合わせようとしてFocusを回すと像・ビームが大きく動いてしまい,ピント合わせが大変面倒くさかったのです.通常のTEMでは,きちんとアライメントをとっているのに,なぜ? と思っていました.

ローレンツTEMでは,磁性試料により(またはローレンツレンズのアライメントがおかしい?)ビームが大きく曲げられるせいか,コンデンサ絞りがセンタリングされていないことに気がつきました.アライメントを取った後はあまりいじらないほうがいいと思い込んでいたのですが,コンデンサ絞りがずれているということは,アライメントを取り直さないといけないので,覚悟を決めて,一から調整することにしました.

↓ コツをつかむ前のローレンツTEMの像.

蛍光板を撮影したものです.中央から右にかけて,析出物の列が見えるはずが,

ぼやけていて良く分かりません.磁壁の白黒の線も太すぎです.

ここから は,私 がフィリプス社TECNAI30 LorentzというTEMを実際に使ってみて,うまくいった手順の記録になります.もしかしたら嘘や必要のないことだったり,他社製のTEMでは全く違った操作になるかもしれません.もしも,この記事を参考にされる場合は自己責任でお願いいたします.

ローレンツTEMでピント合わせまでの手順

1.まず,通常のTEMで,見たい場所付近のスケッチを取っておく.

ローレンツにするとビームが飛んでしまって見えなくなったり,像の角度も変わったりするので,何もしてないと確実に迷子になります.まずは,見たい場所付近の地図を通常のTEMで観察して,記録しておくことをお勧めします.ただ,試料の角度がずれると,これまた像が大きくゆがみ,同じ場所なのにかなり違う像になることもあります.ですので,できるだけ大きな特徴をつかんでおくことが重要です.

2.ローレンツモードにして,像を探す.

ローレンツモードで嫌だったことは,上でも言いましたが,ローレンツモードに切り替えたときに,ビームが飛んでしまい,ほぼ確実にビーム・像が消えてしまうことでした.初めての頃は,なかなかビームを見つけられず,それだけでやる気がなくなってしまいました.気づけば簡単なことなのですが・・・

像を探すには,まず最低倍率にします.そしてビームを広げれば見つかるかもしれません.それでも見つからない場合は,ステージ移動させて探しますが,トラックボール・ジョイスティックは使わずに,ソフトウェアにある「座標を指定して移動」をします.ステージの移動範囲はx軸, y軸それぞれ -1.0mm ~1.0mmですが,まず,(500um, 500um)へ移動,次は(-500um, 500um) → (-500um, -500um) →(500um, -500um)→(500um, 500um) の順で一周させればどこかで見つかると思います.

事前に,対物絞り,制限視野絞りを除いておくことを忘れずに(これは実によくやる失敗です・・・)

3.見たい場所とビームを視野(蛍光板)の中央に移動させる

この項目は基本中の基本ですが,ローレンツモードではなぜか癖があります.通常のTEMではビームシフト・トラックボールとステージ移動トラックボールの2つで移動させます.ところが,ローレンツモードは,ビームシフトではビームが思ったように動きません.そこで,ガンシフトでビームを移動させています.(なんか光軸がずれそうで怖い気がしますけど,それしか方法がありません.)

次にステージ移動ではトラックボールで動くことは動くのですが,通常のTEMとはなぜか違う方向に動き,最初かなり混乱しました.慣れればいいだけの話ですけどね.

4.倍率を少し上げて,ビームのコンデンサ絞りを調整する

ここで,ビームの広がり方をチェックします.おそらく楕円状になったり,ビームの中心が移動したりします.

ビームを広げたときに,ビームの中心が移動する場合は,コンデンサ絞りを調整します.ビームを一番絞ったときの位置Pを覚えて,ビームを広げたときのビームの中央をPに一致させるように,コンデンサ絞りの位置を調整します.

ビームを絞ったときに楕円状になる場合はコンデンサ非点を調整します.ビームを広げたときに楕円状になる場合は対物非点が出てると思います.ピントを調整して像が一方に流れて見えるようであれば,対物非点を調整します.

あと,磁性材料の場合,試料がない所と,ある所ではビームの広がり方が異なってきます.最初試料のないところでビームを調整して,試料の上にビームを移動させたとき,ビームがゆがむようであれば適宜ビームの調整をします.

これだけでも,像質は大分良くなると思います.

これ以降は,直接光軸関連のアライメントをいじっていきます.ソフトウェア上のダイレクト・アライメントの項目を順番に実行していきます.

5.ガン・ティルトを調整して,ビームが一番明るくなるようにする.

ビームが明るいことはいいことです.カメラの露出時間の数値や,目視でビームが一番明るくなるように調整します.

6.Beam Tilt Pivot Point X, Y を調整する

ビームが揺れるので,揺れが最小になるように調整します.

7.Coma-free Pivot Point X, Y を調整する

これもビームが揺れるので,揺れが最小になるように調整します.

8.Coma-free Alignment X, Y を調整する

2つの像が交互に表示されるので,2つの像のフォーカス具合が同じになるように調整します.

9.ローテーションセンター(電流軸)を調整する

像が動くので,動きが最小になるように調整します.

この段階で,ピントを調整し,像が流れるようであれば対物非点があるので調整します.

ここで,解像度に満足できなければ,4に戻り,倍率を上げてチェックしてみます.4でコンデンサ絞りを調整したら,また光軸がずれると思うので,5~9の光軸調整を行う必要があります.4~9を繰り返すことで,像質が向上していくと考えています.

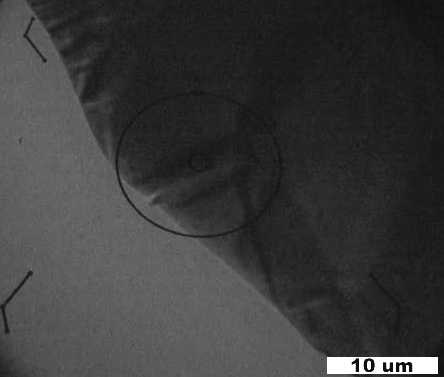

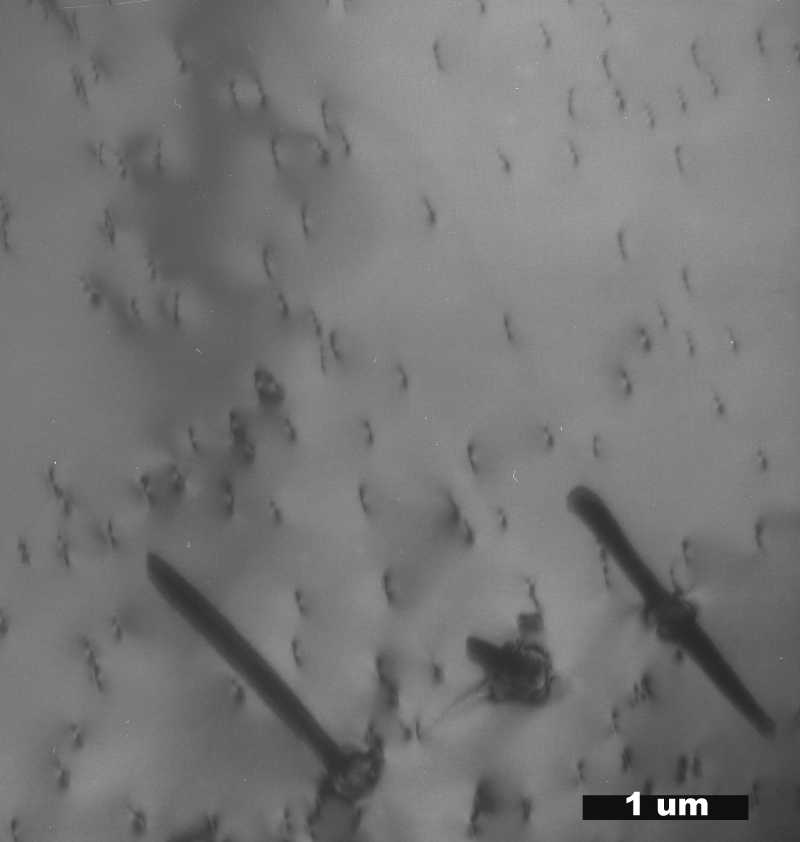

私の場合,上記の手順で,下図のように金属の転位の細い線が線として認識できるくらいまで解像度が向上しました.これでローレンツTEMにおける当面の技術課題はクリアできました.

↓ ローレンツTEMにおける最高の解像度の写真

析出物(下)の形がはっきり分かり,100nm~200nmほどの転位が線として認識できる

さて,ローレンツTEMで苦労した甲斐があり,TEMの光軸を積極的に調整していくコツをつかむことができました.おかげで通常のTEMの明視野象の解像度も向上し,高分解能TEMで原子配列を観察できる解像度まであげられそうな気がしてきました.

次回は,高分解能TEMについて書いてみようと思います.

(つづく)