遅ればせながら、昨年の11月に花巻東高校で実施した出前講義について、本HPでも紹介致します。

岩手大学では、高校生を対象に大学における講義の雰囲気を体験してもらうことを目的として出前講義を行っています。工学系技術室においてもこの活動に積極的に参加しており、現在5テーマを大学ホームページなどに掲載しています。

ここで報告する出前講義は“発光ダイオード(LED)を光らせてみよう”です。この講義では、LED点灯回路を実際につくってもらうことにより、電子回路をつくる楽しさやLEDの特性を実感するとともに、多くの技術職員が日常業務で技術指導している学生実験の雰囲気を感じてもらうことを目的としたものです。今回、工学系技術室としては初めてとなる出前講義を実施したことについて、準備作業・講義の様子などを報告します。

出前講義の概要は、次のようになっています。

出前講義先:学校法人花巻学院 花巻東高等学校

実施日時 :平成23年11月17日13:30~15:00

受講者?? :普通科1年生 36名

講義時間は90分でしたので、最初の45分を概要説明、残り45分を実験に割り振りました。また大学での学生実験の体験ということで、少人数グループで作業できるように、3人1組に分け(合計12グループ)ました。指導する職員は1人2グループを担当することととし、当日は職員6名で臨みました。更に講義内容や準備に関するアドバイザーとして、2名が参加しています。

初めての取り組みということで、講義内容の見直しから始めました。実験では受講者が高校生ということを考慮し、受講生が各自LED点灯回路をつくるだけでなく、LED各色の電圧-電流特性の計測、RGBフルカラーLEDを使用した白色光づくりも行うこととしました。

実験1 固定抵抗を使用したLED点灯回路の作製

受講生がそれぞれブレッドボード上に電子部品を配線することによりLED点灯回路をつくる。ここでは、ブレッドボードでの回路づくりに慣れてもらうと同時に回路づくりの楽しさを感じてもらう。

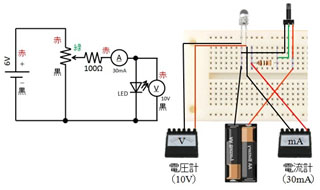

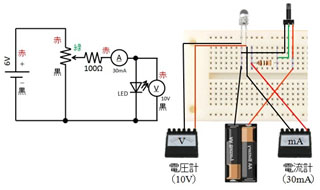

実験2 各LEDの電圧-電流特性計測回路の作製と計測

各グループで発光色がそれぞれ異なるLEDの電圧-電流特性の変化を計測する。まず、計測回路(図1参照)を作製し、その後可変抵抗のつまみを調整しながら電圧計と電流計の値をデータシートに記録する。最後にその結果をグラフ化し、それぞれのLED特性の違いを理解してもらう。

実験2で時間が余るようであれば、CdSセルを利用した照度によりLEDの明るさを自動調整する回路をつくる。

LED電圧-電流特性計測回路

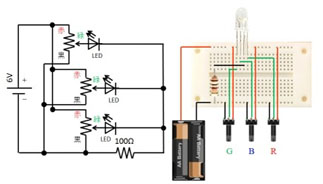

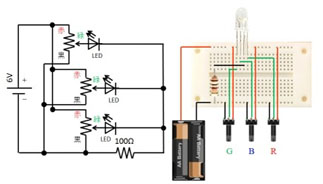

実験3 RGBフルカラーLEDを使用して白色光をつくる

光の三原色を体験してもらうために、フルカラーLEDの各抵抗を変化させて白色光を各グループでつくってもらう。

?RGBフルカラーLED点灯回路

使用物品リスト

|

品 名

|

個数

|

|

点灯回路基本セット

|

LED(赤,黄,緑,青,白) |

いずれか1

|

| LED拡散キャップ |

1

|

| 小型ボリューム(100Ω) |

1

|

| 小型ボリューム用ツマミ |

1

|

| 酸化金属皮膜抵抗47Ω1W |

1

|

| ブレッドボード |

1

|

| ジャンパー線 |

5

|

| 電池ボックス(単3×4) |

1

|

| 単3アルカリ乾電池 |

4

|

|

その他(グループ毎)

|

LED(フルカラーRGB) |

1

|

| 矢型プラグ小(赤・黒) |

各1

|

| ICテストクリップ小(赤・黒) |

各1

|

| 電線 AWG22 赤・黒 |

各1

|

| CdS MI116C |

1

|

| 電圧計 |

1

|

| 電流計 |

1

|

| 計測結果記録シート |

1

|

今回は受講生各自でLED点灯回路をつくってもらうため、ブレッドボードや電池ボックスなどの点灯回路基本セットと計測に必要な物品を準備しました。電圧計と電流計は高校側で準備していただきました。

出前講義での実験を安全かつ円滑に実施できるように回路作製や計測手順の確認は行いました。その確認を行いながら、LEDの電流を調整する可変抵抗値やLED特性を計測する回路の検討と、計測手順の確認・改良を行っいました。その他にブレッドボードでの配線用に可変抵抗と電池ボックスの配線の半田づけ、基本セットの袋詰めなども下準備として行いました。

準備作業風景

また、打合せを行う時間を出来る限り軽減するために、実験内容とその作業手順、講義資料については基本的にメールでやり取りを行い、最初の打合せ以外は実際に作業のために集まった時に行いました。

当日の動き

12:50に花巻東高等学校に到着し、13:00から出前講義の準備を行いました。講義室は電気計測実習室を準備していただきました。そこには作業テーブルが6台設置されており、各テーブルに2グループ(受講生6名)を配置することとし、各作業台にはLED点灯回路基本セットと電流計、電圧計、計測シートをそれぞれ準備しました。

講義前準備作業風景

最初の45分はPower Pointを使用してLEDの使用例・特性と今回使用する電子部品、回路の作製手順について説明を行いました。ここでは、LEDの特徴である“小型・軽量・長寿命・低消費電力”の他に、“光(指向性・特定の光を出すことが出来る)”ということも説明しました。

概要説明風景

残り45分で実験を行いました。実験1のLED点灯回路は順調につくることが出来ましたが、実験2のLED特性の計測では回路づくりや計測がなかなか進まず、残念ながら作業を完了できずに講義終了時間となってしまいました。この原因としては、以下の3点が考えられます。

・ 事前に生徒に資料を配布していなかった

・ ?内容が多すぎた(作業量が多すぎた)

・ 受講生が実験に慣れていなかった

今後は実験の進捗状況により、臨機応変に対応できるような態勢を整える必要もあると感じました。

実験作業風景

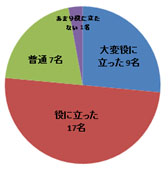

出前講義のアンケート結果

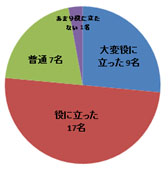

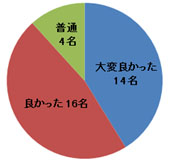

高校側で受講生に対して行ったアンケートが後日届きました。アンケートでは以下の3項目について尋ねています。

- 今後の進路選択に役に立ったか

- 講義を聞いて良かったか

- 講義を受けた感想

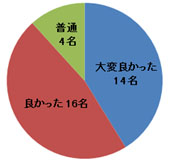

項目1と項目2の集計結果を下に示します。両項目ともに75%以上の方が良かったと評価していました。この傾向は項目3の感想でもみられ、普段では体験できない実験を行うことが出来て良かったという感想もありました。これらのことから、実験を出前講義として提供していくことも、受講生に興味や経験を広げる場の提供として非常に有効であると思われます。

今後の進路選択に役に立ったか 講義を聞いて良かったか

おわりに

発光ダイオード(LED)を光らせてみようという題名で出前講義を行いました。工学系技術室で初めて取り組むということで準備が大変でしたが、多くの職員の協力により無事に実施することが出来ました。

座学だけの講義とは違い、実際に手を使って実験を行う内容であったため、生徒が参加しやすいと思われましたが、計測に多くの時間を割いてしまい途中で終了せざるを得なかったことが非常に残念でした。

今後このような出前講義を行う機会が得られれば、今回の経験を生かしてより良い講義を提供できるようにしていきたいと思います。

Written by mamoru

(2012/06/22)

??学科教育用サーバの管理(情報システム工学コース)

??学科教育用サーバの管理(情報システム工学コース)