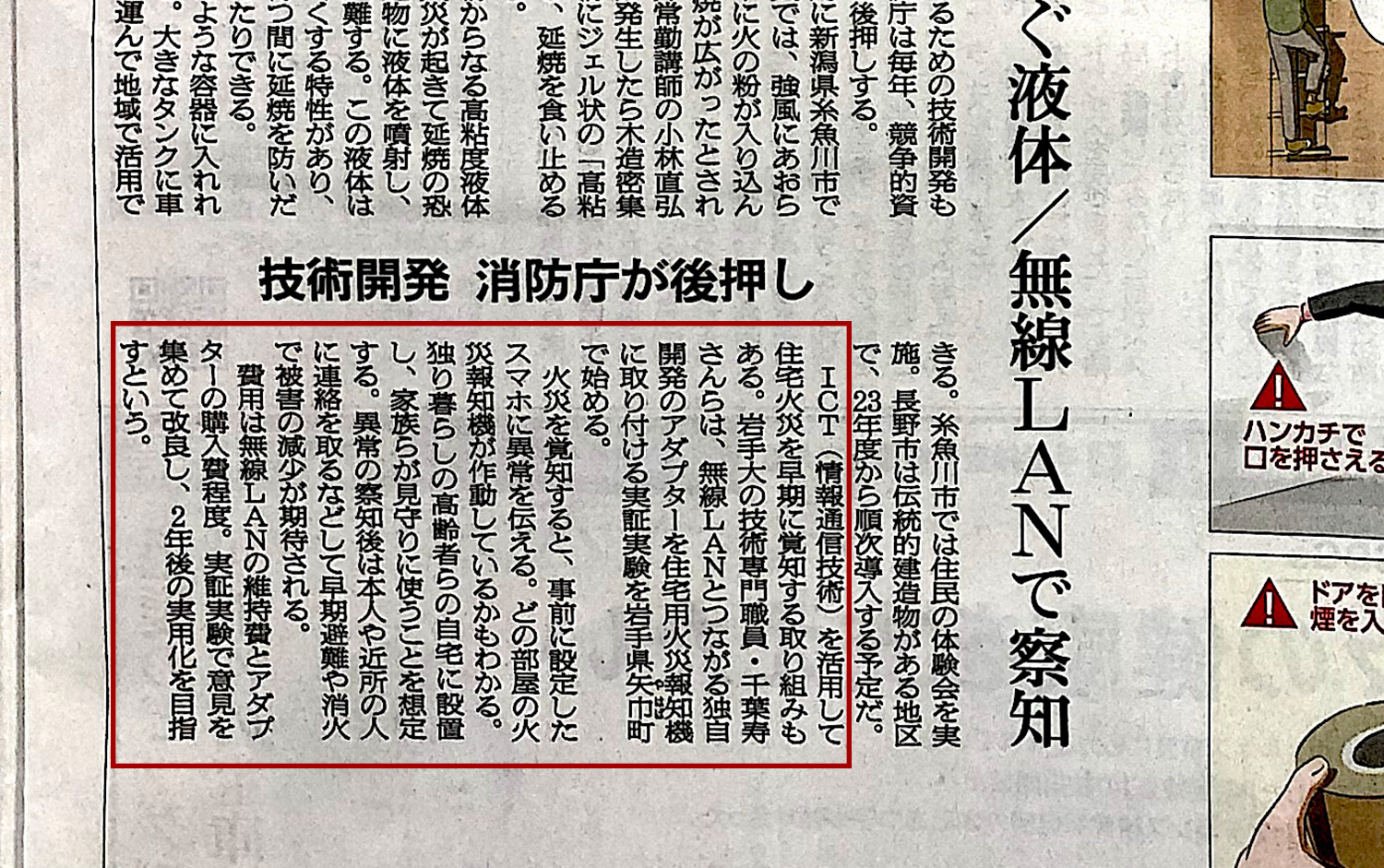

理工学系技術部職員を対象に、提案型研修「Arduinoを使用した各種センサの制御とスマホへの通知方法の習得」を実施しました。

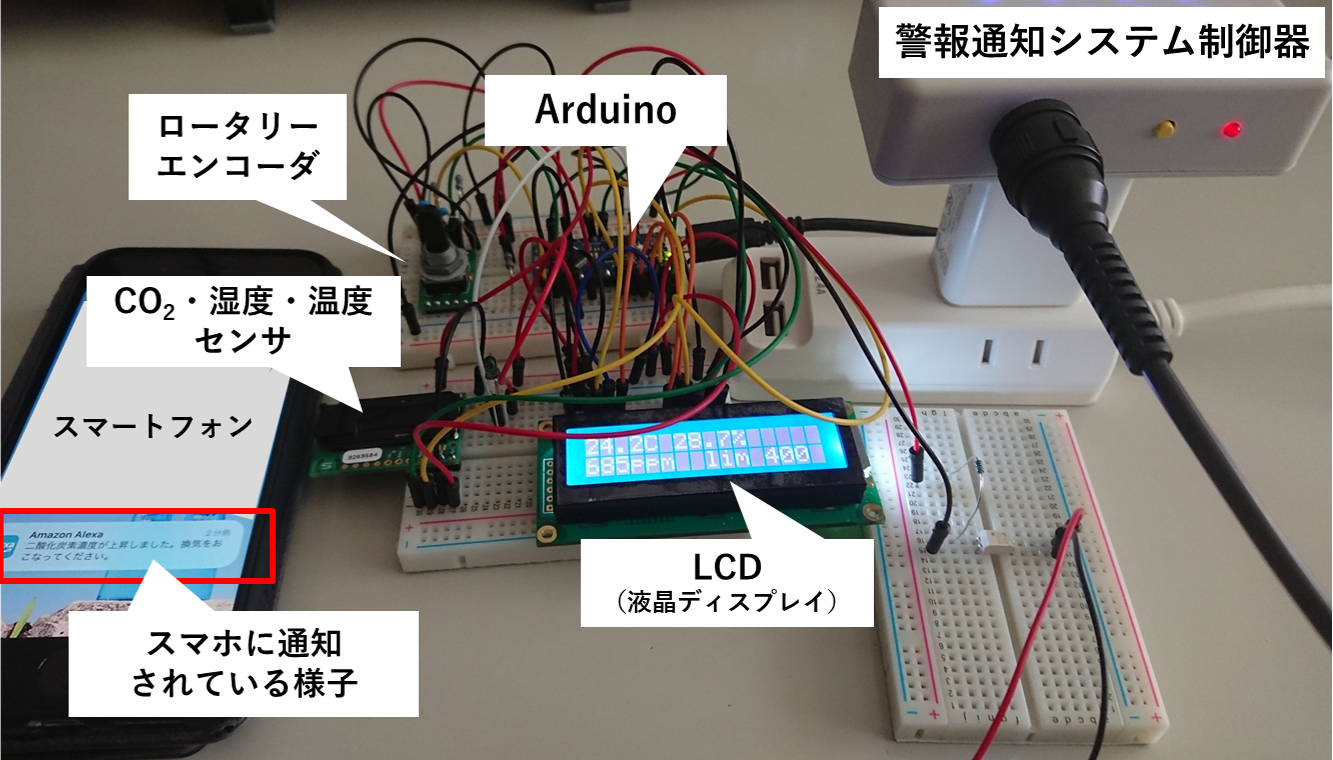

研修では、Arduinoに接続したセンサでCO2濃度を測定し、CO2濃度が設定した閾値を超えるとスマホ(タブレット)に通知が届くまでの一連動作の確認を行いました。センサはArduinoと汎用的に組み合わせることで様々な研究支援につながります。千葉寿技術室長らが開発を進める警報通知システムとArduinoを連携することでスマホ等に異常の発生を通知することができます。

【日時】2023年3月30日 10:00~16:30

【場所】岩手大学理工学部3号館127室

【受講者】10名

【講師・講義内容】

紺野亮(電気電子通信技術グループ)

・Arduinoの概要

・Arduinoとセンサ、LCD、ロータリーエンコーダ等の接続・使用方法

・プログラミング方法(スケッチ作成)

・ChatGPTの概要

庄司愛子(電気電子通信技術グループ)

・警報通知システム制御器とArduino等への接続方法

・スマホ等に通知する方法

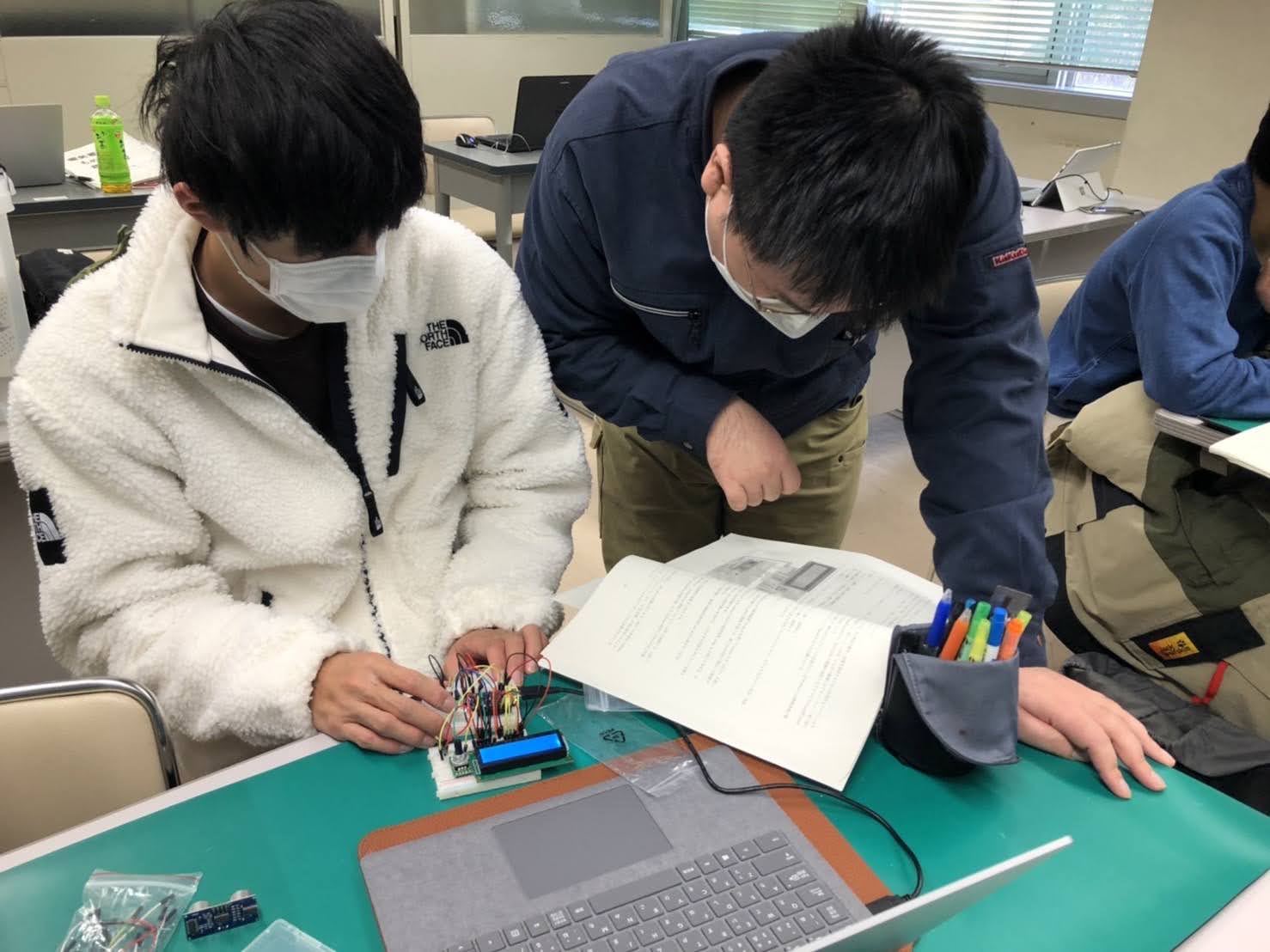

受講者はブレッドボードにArduinoや各パーツを配置し、PCでプログラム(スケッチ)を作成しそれをArduinoに転送して動作確認を行う等、試行錯誤しながら取り組んでいました。この研修を通じてArduinoや警報通知システムの理解をしながら、講師を務めた技術職員と受講者間の交流・連携を深めることができました。

紺野技術職員の講義では最近話題のChatGPTについても触れ、プログラミング初心者でもChatGPTを活用してプログラムの作成に役立てられる等、使用方法について受講者と意見交換を行いました。ただし、ChatGPTの利用には情報漏洩等のリスクを十分に考慮した上で適切な使用が求められます。

Written by R.K & shojia

(2023.4.20)