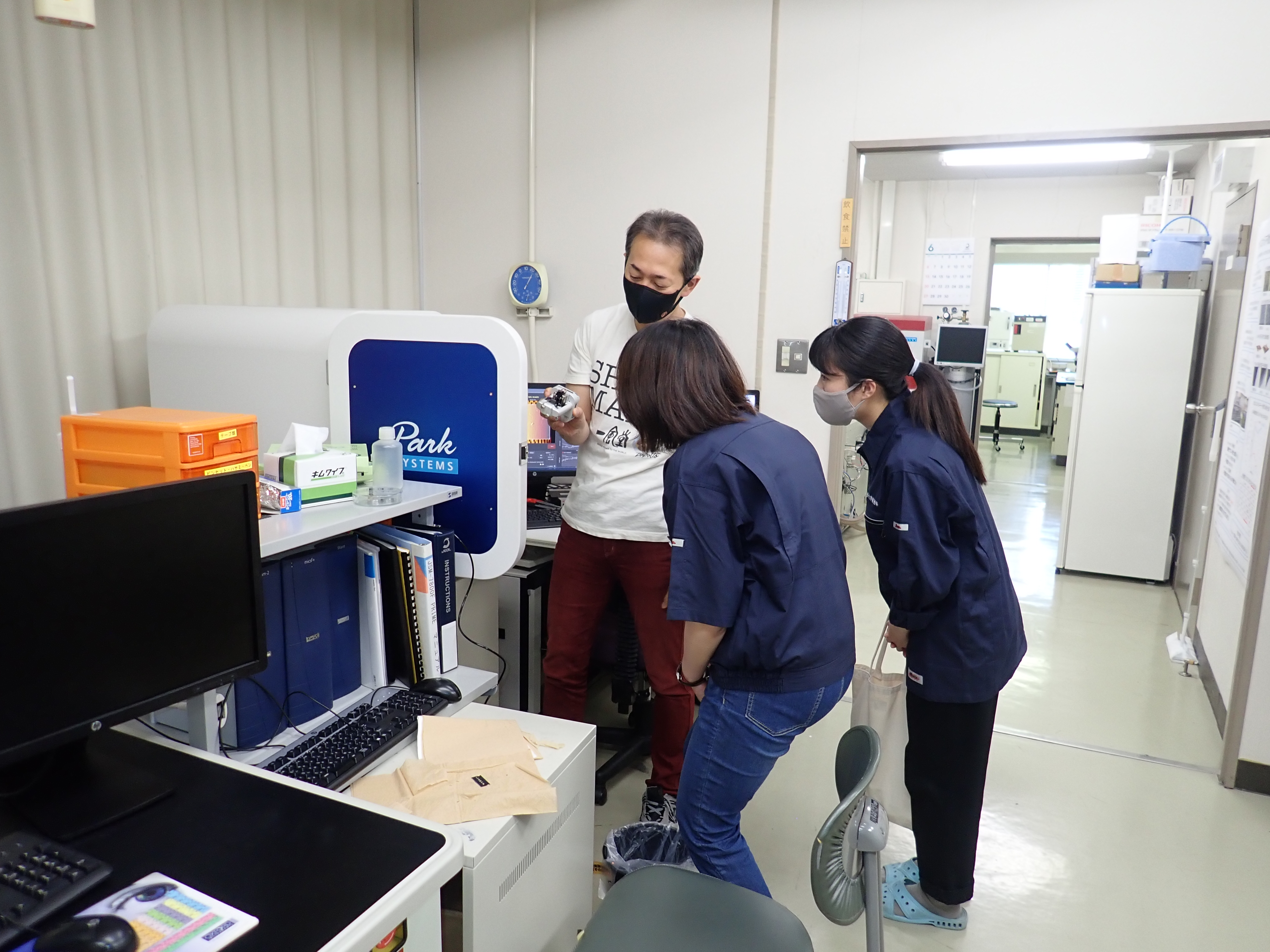

全学共同利用装置であるXPSのメンテナンスを行いました。

XPSとは、正式名称はX線光電子分光分析装置(X-ray Photoelectron Spectroscopy)と呼ばれ、固体試料にX線を照射し、表面から約数nmの深さの構成元素および元素の化学結合状態を分析できる装置です。固体試料なら、金属、セラミックス、半導体、有機物を問わずに測定でき、イオンスパッタリング法等の手法による深さ方向分析や、界面の情報および深さ方向の組成分布も取得できます。

そのため、XPSは材料評価および材料開発において重要な分析手段となっており、本学でも研究に多大な貢献をしています。

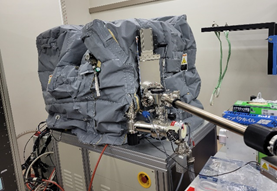

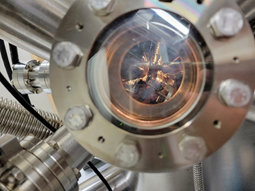

XPSのチャンバー内は超高真空(10-8Pa)になっています。そのため、普段は装置内部を見ることができませんが、メンテナンスなどの機会には装置内部を見ることができます。 試料台やX線源などの構造を直接見ることができ、大変勉強になりました。

ベーキング中

窓から見たチャンバー内

無事メンテナンスが終わりました!

今後も様々な教育・研究で、XPSを利用していただきたいと思います。

Written by NI

(2022.7.8)